京都府京都市南区に建つ「東寺」は、空海(弘法大師)によって9世紀初頭に開かれた「真言宗」の総本山の寺院です。

正しくは「教王護国寺」と言い、平安京遷都の際に都の南玄関にあたる羅城門の東方に建てられました。

境内に建つ「五重塔」は、京都のシンボルにもなっており、木造の塔としては日本最大の55mの高さを誇ります。

また、桜の名所・紅葉の名所としても知られており、京都を代表する観光スポットにもなっています。

本記事では、そんな東寺の見どころや御朱印などをご紹介していきます。

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 所要時間

東寺へのアクセス

| 東寺へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒601-8473 京都府京都市南区九条町1 |

| 電話番号 | 075-691-3325 |

| 営業時間 | 【開門時間】 5:00~17:00 |

| 【拝観時間】 金堂・講堂 →8:00~17:00 観智院・宝物館(会期中のみ) →9:00~17:00 | |

| 拝観料 | 【金堂・講堂】 大人:500円(団体350円) 高校生:400円(団体280円) 中学生以下:300円(団体200円) |

| 【観智院】 大人:500円(団体400円) 中学生以下:300円(団体240円) | |

| 【共通券(個人のみ)】 大人:800円 中学生以下:500円 | |

| 特別拝観・特別公開は公式サイト参照 | |

| 電車 | 近鉄京都線「東寺駅」 : :徒歩約7分(450m) : 「東寺」南大門 |

| バス | JR「京都駅」からの場合 市バス「京都駅前」バス停 | |運賃230円(10分~15分) | 「東寺南門前」or「東寺西門前」or「東寺東門前」 : :徒歩すぐ : 「東寺」 |

| 車 | 【名古屋方面】 「新名神高速道路」経由 →約2時間(135km) 「西宮線」経由 →約2時間10分(150km) 「国道421号と西宮線」経由 →約2時間20分(140km) |

| 【大阪方面】 「名神高速道路/西宮線」経由 →約50分(50km) 「第二京阪道路」経由 →約50分(50km) 「阪神高速12号守口線/ルート12と名神高速道路/西宮線」経由 →約50分(50km) | |

| 公式サイト | 東寺 |

東寺の駐車場

東寺周辺には、無料で利用できる駐車場はなく、有料の境内駐車場もしくは周辺にあるコインパーキングを利用することになります。

本記事では、周辺駐車場の中から3ヶ所の駐車場をご紹介します。

東寺境内駐車場

「東寺境内駐車場」は、東寺境内の北東部にある駐車場です。

大宮通と東寺通がぶつかる「大宮東寺通」交差点から進入することができます。

| 東寺境内駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 8:00~17:00 |

| 駐車料金 | 2時間/600円 以降1時間毎に300円 |

| 駐車台数 | 約50台 |

| 休業日 | 年中無休 |

フルーツパーク大宮八条

「フルーツパーク大宮八条」は、東寺まで徒歩約5分(400m)の距離にある駐車場です。

| フルーツパーク大宮八条 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 【平日】 8:00~21:00:25分/200円 21:00~翌8:00:60分/100円 最大料金:1,100円 |

| 【土日祝】 8:00~21:00:25分/200円 21:00~翌8:00:60分/100円 最大料金:1,600円 | |

| 駐車台数 | 15台 |

| 休業日 | 年中無休 |

タイムズ大宮八条

「タイムズ大宮八条」は、東寺まで徒歩約5分(400m)の距離にある駐車場です。

| タイムズ大宮八条 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 【平日】 8:00~18:00:40分/220円(最大660円) 18:00~翌8:00:60分/110円(最大330円) |

| 【土日祝】 8:00~18:00:30分/220円(最大1,210円) 18:00~翌8:00:60分/110円(最大330円) | |

| 駐車台数 | 15台 |

| 休業日 | 年中無休 |

東寺の御朱印

東寺では、11種類の御朱印を頂いたので、1体ずつご紹介します。

| 拝受方法 | 弘法大師 | 不動明王 | 大日如来 | 薬師如来 | 十一面観音 | 毘沙門天 | 愛染明王 | 虚空蔵菩薩 | 南無八幡大菩薩 | 特別 | 切り絵 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 受付場所 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 | 食堂内 |

| 受付時間 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 | 8:30~16:30 |

| 初穂料 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | 2,000円 |

| 拝受形式 | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 直書き or 書き置き | 書き置き | 書き置き |

右にスクロールできます→

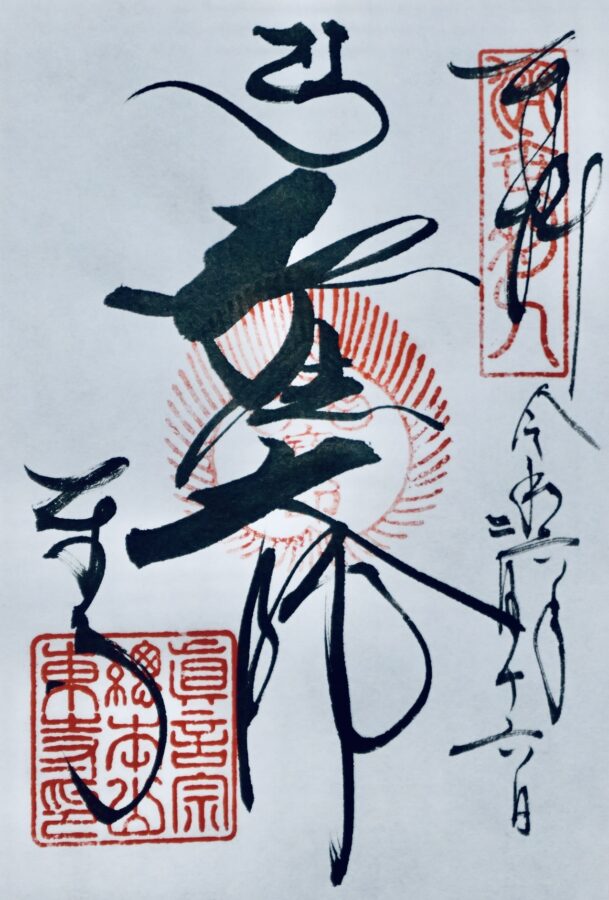

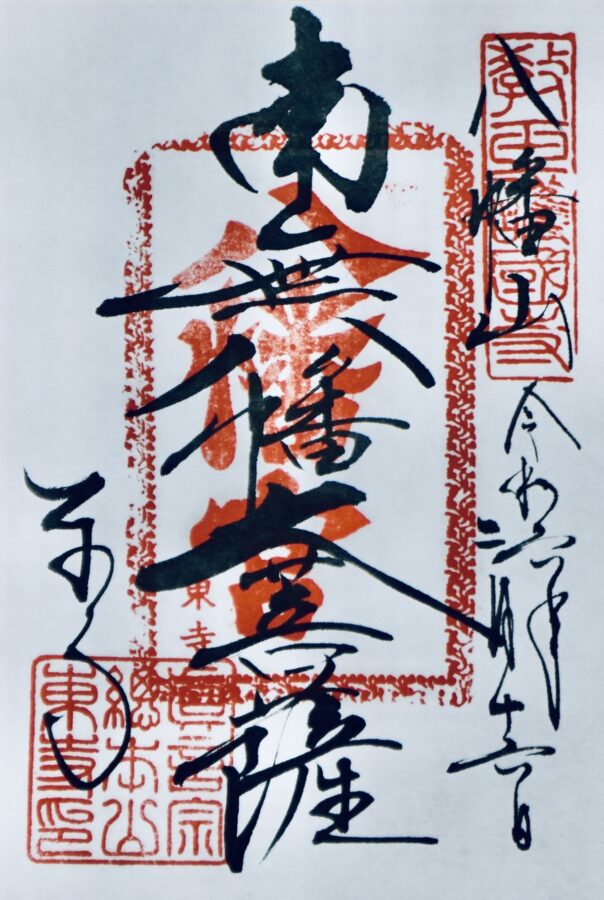

弘法大師の御朱印

「弘法大師」の御朱印は、東寺の代表的な御朱印になります。

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

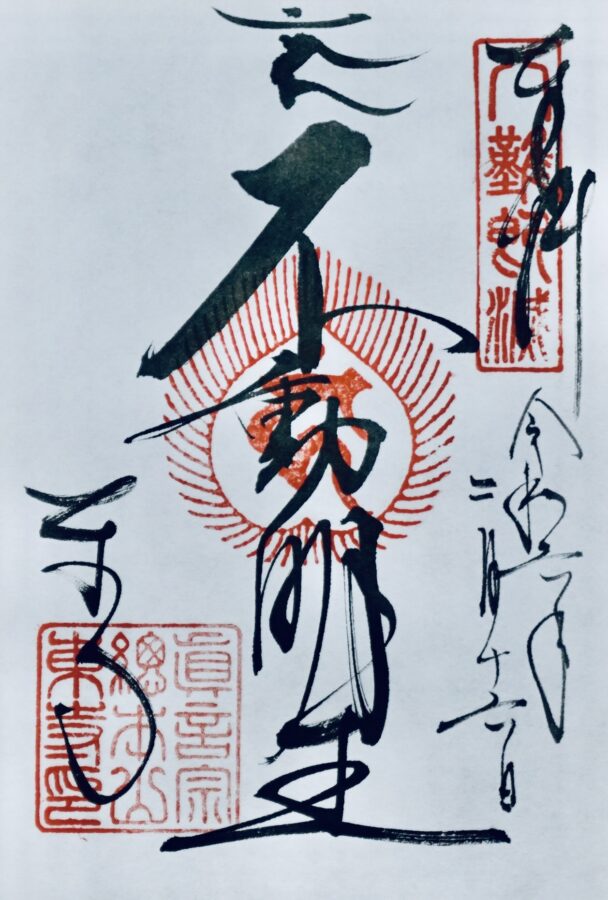

不動明王の御朱印

大師堂(御影堂)に安置されている「不動明王」の御朱印です。

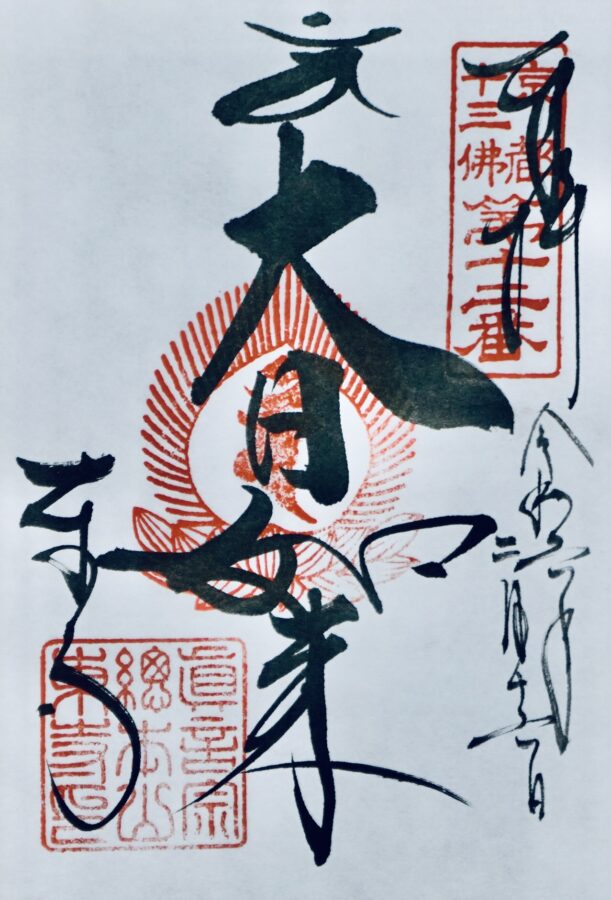

大日如来の御朱印

講堂に安置されている「大日如来」の御朱印です。

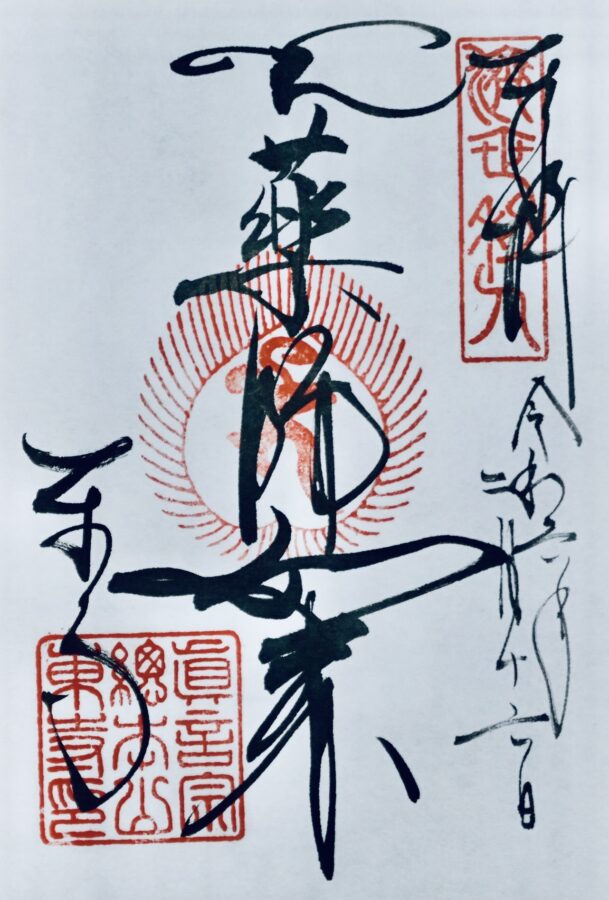

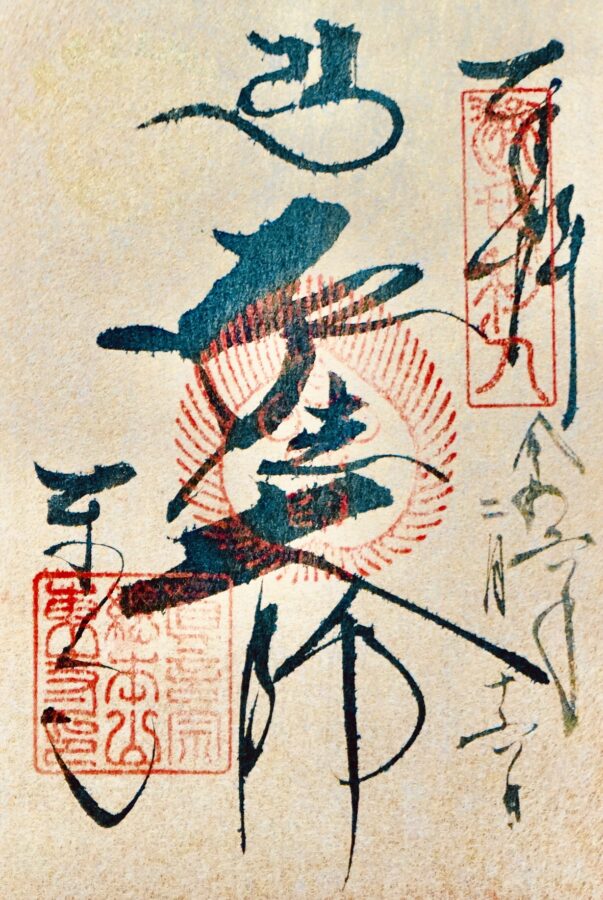

薬師如来の御朱印

金堂に安置されている「薬師如来」の御朱印です。

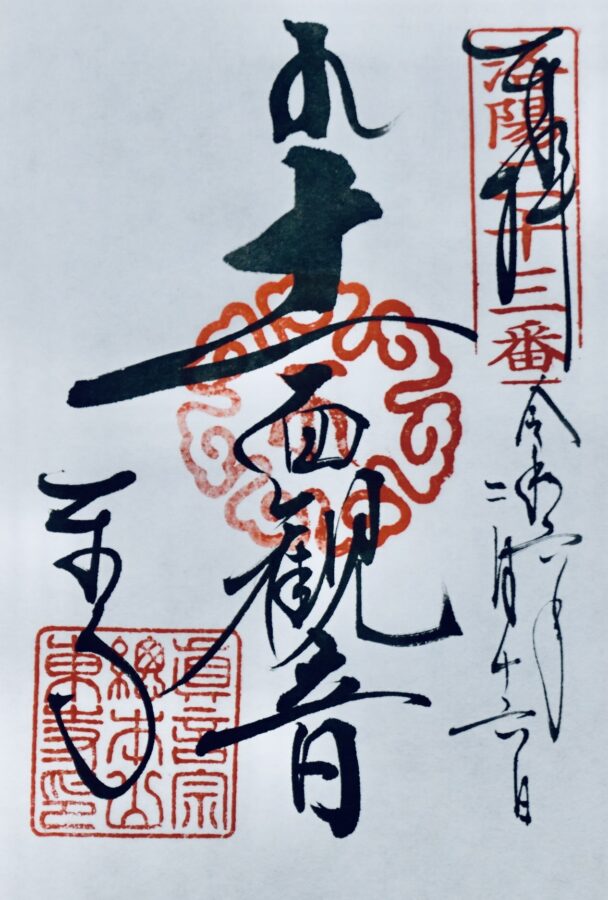

十一面観音の御朱印

食堂に安置されている「十一面観音」の御朱印です。

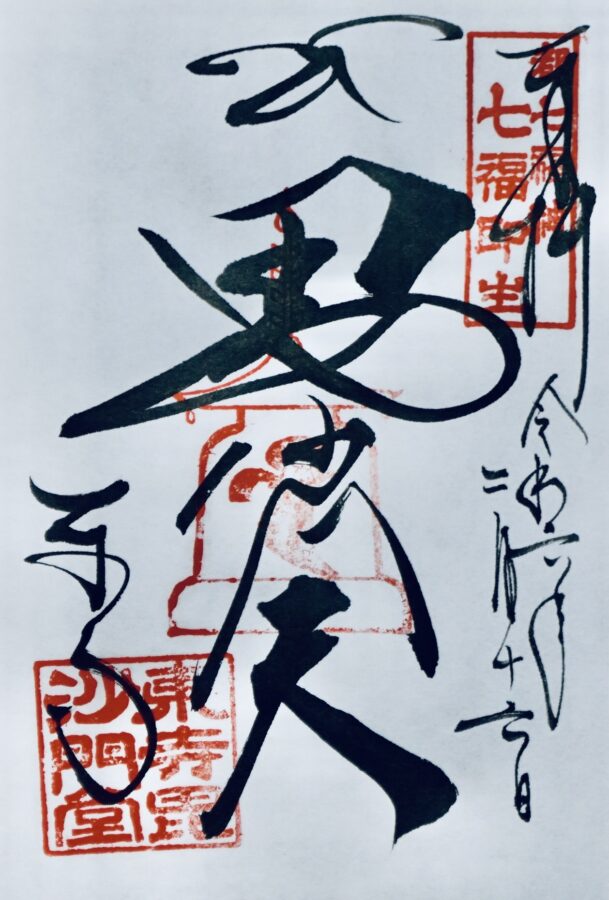

毘沙門天の御朱印

毘沙門堂に安置されている「毘沙門天」の御朱印です。

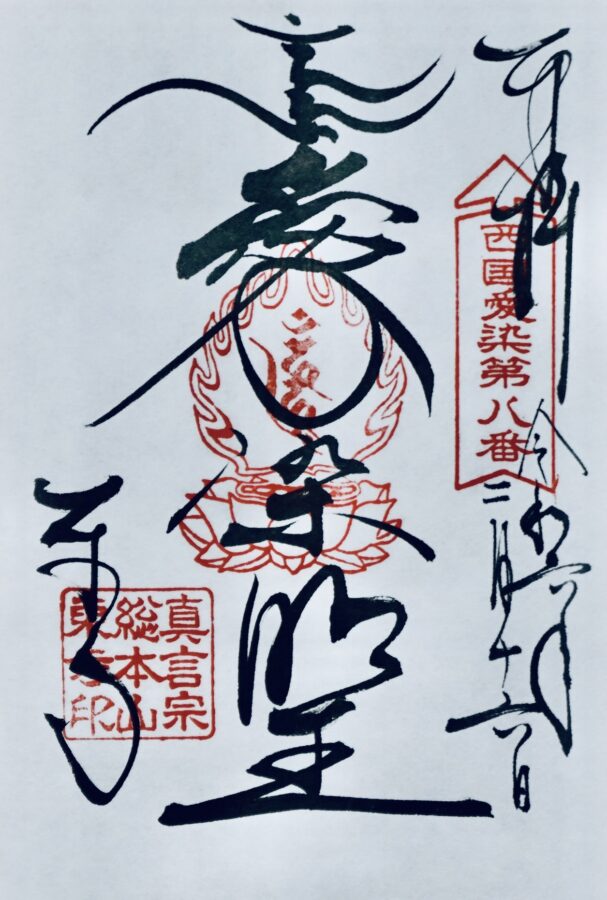

愛染明王の御朱印

毘沙門堂に安置されている「愛染明王」の御朱印です。

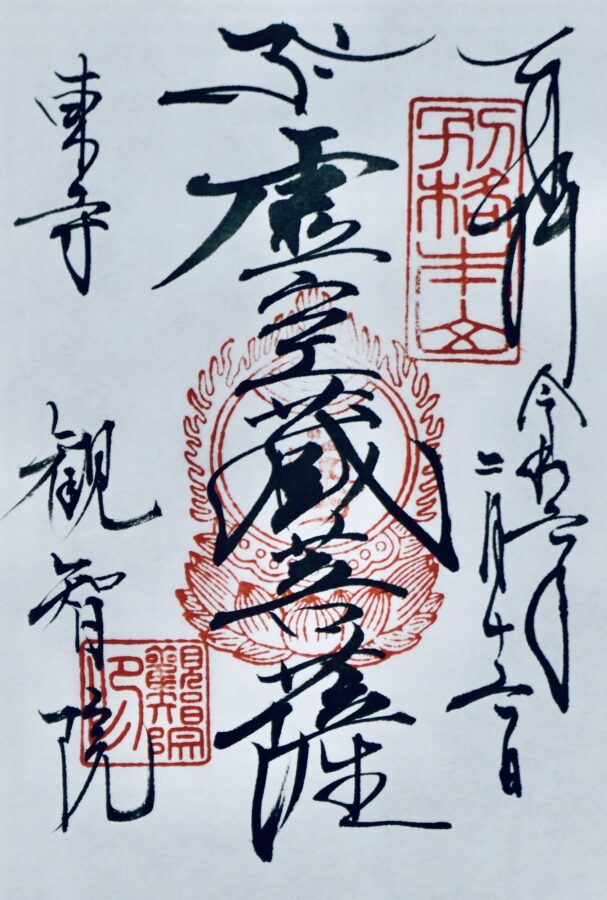

虚空蔵菩薩の御朱印

東寺の塔頭寺院である観智院に安置されている「虚空蔵菩薩」の御朱印です。

南無八幡大菩薩の御朱印

東寺境内に鎮座する「鎮守八幡宮」の御朱印です。

真言宗立教開祖1200年記念の特別御朱印

立教開宗1200年を記念した特別御朱印です。

上記は、新春限定の金色で、この他にも春限定・GW限定・初夏限定・秋季限定の合わせて5種類の特別御朱印があります。

\御朱印を差し込むだけなので超簡単!/

冬の切り絵御朱印

令和5年(2023年)12月から授与が始まった冬限定の切り絵御朱印です。

\大判サイズの御朱印の保管にオススメ!/

受付場所

上記御朱印は全て、境内駐車場近くに建つ「食堂」内の納経所で授与されています。

東寺の基本情報

| 東寺の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 教王護国寺 |

| ご本尊 | 薬師如来 |

| 創建 | 延暦15年(796年) |

| 山号 | 八幡山 |

| 院号 | 祕密傳法院 |

| 宗旨 | 真言宗 |

| 宗派 | 東寺真言宗 |

| 寺格 | 総本山 |

| 開基 | 桓武天皇 |

| ご利益 | 病気平癒・延命長寿・厄災除け 罪障消滅・学業成就 他 |

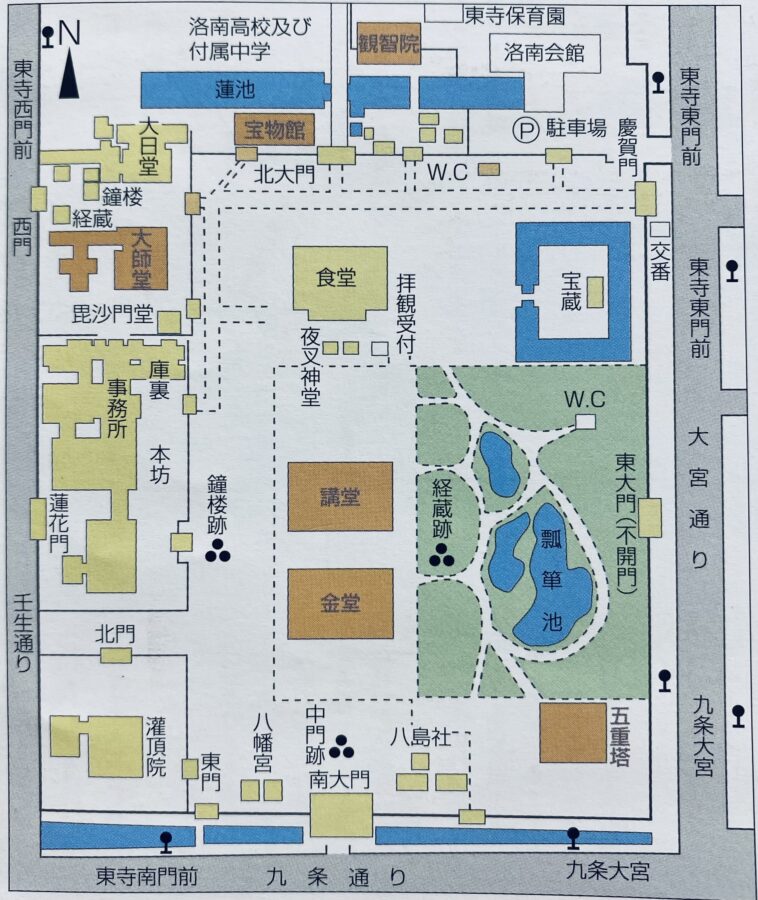

境内の見どころ

南大門

九条通に面する「南大門」は、東寺の正門にあたる建物です。

東寺境内にある門の中で最も大きく、幅約18m、高さ約13mの大きさを誇ります。

現在の南大門は、慶長6年(1601年)に三十三間堂の正門として建てられたものを、明治28年(1895年)に移築したものになります。

八島社

南大門を入った右側に鎮座する「八島社」は、平安時代前期の東寺創建以前から祀られていたといわれています。

明治元年(1868年)に一度焼失しましたが、その後再建されています。

御祭神

「大己貴神」=大国主命。日本国を創った神とされている。また、縁結びの神としても知られている。

鎮守八幡宮

「鎮守八幡宮」は、東寺創建の際に、王城鎮護を願って祀られた社です。

明治元年(1868年)に焼失しましたが、平成4年(1992年)に再建されました。

安置されている「僧形八幡神像」と「女神像」の二尊は、弘法大師が1本の霊木から彫ったものと伝えられ、日本最古の神像とされています。

灌頂院

「灌頂院」は、儀式を行うための建物で、内部に仏像は安置されていません。

現在の建物は、寛永11年(1634年)に、徳川幕府三代将軍・徳川家光によって再建されたものです。

小子坊

「小子坊」は、天皇をお迎えする所で、鎌倉時代に後宇多天皇の修行道場として創建されました。

現在の建物は、昭和9年(1934年)に再建されたものになります。

小子坊の内部は、「鷲の間」「雛鶏の間」「勅使の間」「牡丹の間」「瓜の間」「枇杷の間」の6つの部屋からなり、各部屋の障壁画は、大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家・堂本印象によって描かれています。

毘沙門堂

「毘沙門堂」は、文政5年(1822年)に建立された、兜跋毘沙門天像を安置するためのお堂です。

学業成就・安産の神として信仰されています。

ご本尊

「兜跋毘沙門天像」=鎧と籠手を着用し、筒状の王冠を被っている。

大師堂(御影堂)

「大師堂(御影堂)」は、かつて弘法大師の住房だった仏堂で、前堂・中門・後堂の3つの建物で構成されています。

康暦元年(1379年)に焼失しましたが、翌年には後堂が再建され、明徳元年(1390年)には、弘法大師像を安置するための前堂と中門が増築されました。

ご本尊

- 「不動明王坐像」=9世紀の作で、弘法大師の念持仏と伝えられている秘仏。

- 「弘法大師坐像」=鎌倉時代の仏師・運慶の四男である康勝によって、天福元年(1233年)に制作されたもの。

大日堂

「大日堂」は、元禄11年(1698年)に大師堂の礼拝堂として建立されました。

現在の建物は、平成12年(2000年)に再建されたもので、各家先祖や故人の供養を行う専用のお堂となっています。

食堂

「食堂」は、僧侶が斎食するためのお堂です。

昔は、ご本尊・千手観音立像と四天王像が安置されていましたが、火災で焼失しています。

現在は、彫刻家・明珍恒男 作の「十一面観音像」が本尊として安置されています。

ご本尊

「十一面観音像」=11の顔をもつ菩薩。災難除け・病気治癒・勝利を得るなどの現世利益がある。

宝蔵

「宝蔵」は、東寺最古の建造物で、創建当時は南北に2棟あり、密教法具や経巻などが納められていたとされています。

長保2年(1000年)と大治元年(1126年)に焼失しており、建久9年(1198年)に再建されたものが現存する宝蔵とされてきましたが、解体修理の結果、東寺創建時に近い建造物であると考えられています。

講堂

「講堂」は、位置的に東寺の中心に位置し、弘法大師が伝えたかった真言密教の中心的建物とされています。

承和6年(839年)の創建当時は、講堂と金堂の2つを繋ぐように周囲に回廊が巡らされていました。

文明18年(1486年)の火災で焼失しましたが、東寺の中心的建物とされていた講堂は、焼失から5年後に金堂や南大門より最優先で再建されています。

講堂内には、中央に大日如来を中心とした「五智如来」、右に金剛波羅蜜多菩薩を中心とした「五大菩薩」、左に不動明王を中心とした「五大明王」、須弥壇の四方には「四天王」と「梵天・帝釈天」が安置されています。

| ご本尊 | 詳細 | 備考 |

|---|---|---|

| 五智如来 | 大日如来 | 【法界体性智】 法界がありのままの姿で存在することを明確に知る知慧。 |

| 宝生如来 | 【平等性智】 すべてのものが平等であることを実現する知慧。 | |

| 阿弥陀如来 | 【妙観察智 すべてのものを正しく詳しく観察する知慧。 | |

| 不空成就如来 | 【成所作智】 自他の成すべきことを成就させる知慧。 | |

| 阿閦如来 | 【大円鏡智】 鏡のように森羅万象をことごとくあらわす知慧。 | |

| 五大菩薩 | 金剛波羅蜜多菩薩 | 大日如来が、人々を救済するために、 菩薩に化身したもの。 |

| 金剛宝菩薩 | 宝生如来が、人々を救済するために、 菩薩に化身したもの | |

| 金剛法菩薩 | 阿弥陀如来が、人々を救済するために、 菩薩に化身したもの。 | |

| 金剛業菩薩 | 不空成就如来が、人々を救済するために、 菩薩に化身したもの。 | |

| 金剛薩埵菩薩 | 阿閦如来が、人々を救済するために、 菩薩に化身したもの。 | |

| 五大明王 | 不動明王 | 大日如来の教令輪身。 |

| 降三世明王 | 阿閦如来の教令輪身。 | |

| 軍荼利明王 | 宝生如来の教令輪身。 | |

| 大威徳明王 | 阿弥陀如来の教令輪身。 | |

| 金剛夜叉明王 | 不空成就如来の教令輪身。 | |

| 四天王 | 持国天 | 東方の世界で仏法者を守護する神。 |

| 増長天 | 南方の世界で仏法者を守護する神。 | |

| 広目天 | 西方の世界で仏法者を守護する神。 | |

| 多聞天 | 北方の世界で仏法者を守護する神。 |

金堂

「金堂」は、東寺の本堂にあたる建物で、ご本尊の薬師三尊像が安置されています。

2階建てのように見えますが、下の屋根は「裳階」と呼ばれる雨風除けの役割を担う装飾で、1階建ての建物です。

日本の「和様」と中国の「大仏様」が交ざった折衷様の建物で、東大寺大仏殿や平等院鳳凰堂のような小屋根が付いています。

現在の建物は、豊臣秀頼の寄進により慶長8年(1603年)に再建されたものになります。

ご本尊

「薬師三尊像」=奈良時代の様式の仏像で、文明18年(1486年)に焼失後、慶長8年(1603年)に仏師・康正によって復興された。中尊の高さは2.88mで、台座と光背を合わせた総高は約10mにもなる。

五重塔

「五重塔」は、弘法大師が金堂に続いて創建に着手した建物で、木造塔としては日本一の高さを誇り、その高さは55mにもなります。

現在の五重塔は、創建から3度の焼失に見舞われましたが、徳川家光が復興に着手し、寛永21年(1644年)に再建されました。

五重塔の内部には、「金剛界四仏像」と「八大菩薩像」が安置されており、壁や柱には金剛界曼荼羅や八大龍王などが描かれています。

ご本尊

「金剛界四仏像」=大日如来の四方に位置する仏。東方の阿閦、南方の宝生、西方の阿弥陀、北方の不空成就。

「八大菩薩像」=正法を護持し、衆生を救済する8体の菩薩。

瓢箪池

「瓢箪池」は、五重塔の北側にある大きな池です。

瓢箪池を中心に池泉回遊式庭園が形成されており、梅・桜・藤・百日紅・紅葉などが植えられています。

宝物館

「宝物館」は、春季と秋季のみ開館しています。

開館中は、国宝の兜跋毘沙門天像などの展示の他、高さ約6mもの千手観音菩薩の特別公開や、東寺の歴史や文化財をテーマにした特別展などが開催されています。

| 宝物館の基本情報 | |

|---|---|

| 電話番号 | 075-691-3325 |

| 開館日 | 【春季特別公開】 3月20日〜5月25日 |

| 【秋季特別公開】 9月20日〜11月25日 | |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 入館料 | 大人:500円 |

| 小中学生:300円 | |

| 公式サイト | 宝物館 |

観智院

東寺の北側に位置する「観智院」は、東寺の塔頭寺院です。

延文4年(1359年)に、南北朝時代の真言宗の学僧・杲宝によって創建されました。

ご本尊

「五大虚空蔵菩薩」=獅子・象・馬・孔雀・迦楼羅(=火の鳥)に乗った五躯の虚空蔵菩薩。

所要時間

東寺の所要時間は、約1時間です。

境内が非常に広く、全て回るとなると1時間はみておいた方が良いでしょう。

東寺と伏見稲荷大社

東寺にある五重塔の用材は、伏見の稲荷山から伐り出したそうです。

以降、伏見稲荷大社と東寺は深く結び付き、現在でも伏見稲荷大社で行われている「還幸祭」では、東寺の僧による神供が行われています。

-

-

稲荷神社の総本社【伏見稲荷大社】の御朱印とキツネがくわえているモノ

続きを見る

京都有数の観光地「清水寺」

東寺から車で約15分の距離に位置する「清水寺」は、法相宗系の寺院で、広隆寺・鞍馬寺とともに、平安京遷都以前からの歴史をもつ京都では数少ない寺院の一つです。

近年では、金閣寺や嵐山などと並ぶ、京都市内でも有数の観光地として知られており、国内はもちろん海外からも毎年多くの観光客が訪れています。

-

-

北法相宗の大本山【清水寺】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る