京都府京都市左京区にある「鞍馬寺」は、鞍馬弘教の総本山の寺院です。

京都盆地の北、豊かな自然環境を残す鞍馬山の南斜面に位置しています。

始まりは、唐の僧人・鑑真の弟子にあたる鑑禎が宝亀元年(770年)に草庵を建て、毘沙門天を安置したことに始まったと伝えられています。

また鞍馬山には650万年前、金星から神が降りたったという伝説が残されており、神秘的な宇宙の力を宿す、京都屈指のパワースポットとして有名です。

そんな鞍馬山で、牛若丸(のちの源義経)が天狗に剣術を教わったという伝説も残されています。

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 所要時間

鞍馬寺へのアクセス

| 鞍馬寺へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町1074 |

| 電話番号 | 075-741-2003 |

| 営業時間 | 9:00~16:15 |

| 入山費 | 500円 |

| 電車 | 【最寄駅】 叡山電鉄「鞍馬駅」下車 鞍馬寺仁王門まで徒歩約3分(210m) |

| 車 | 【名古屋方面】 「新名神高速道路」経由 →約2時間20分(140km) 「西宮線」経由 →約2時間30分(160km) 「国道421号と西宮線」経由 →約2時間50分(150km) 【大阪方面】 「第二京阪道路」経由 →約1時間30分(70km) 「名神高速道路/西宮線」経由 →約1時間20分(70km) 「名神高速道路/西宮線と鞍馬街道/府道38号」経由 →約1時間30分(70km) |

| 公式サイト | 総本山 鞍馬寺 |

鞍馬寺の駐車場

鞍馬寺周辺には、いくつかの駐車場が点在していますが、本記事では、鞍馬寺仁王門から最も近い駐車場をご紹介します。

鞍馬寺山門前駐車場

「鞍馬寺山門前駐車場」は、鞍馬寺仁王門から最も近い駐車場になります。

料金(一律500円)は前払いで、車の鍵は管理人さんに預けるというシステムなので、抵抗のある方は別の駐車場の利用をお勧めします。

| 鞍馬寺山門前駐車場 | |

|---|---|

| 駐車料金 | 一律500円 |

| 駐車台数 | 約7台 |

| 休業日 | 年中無休 |

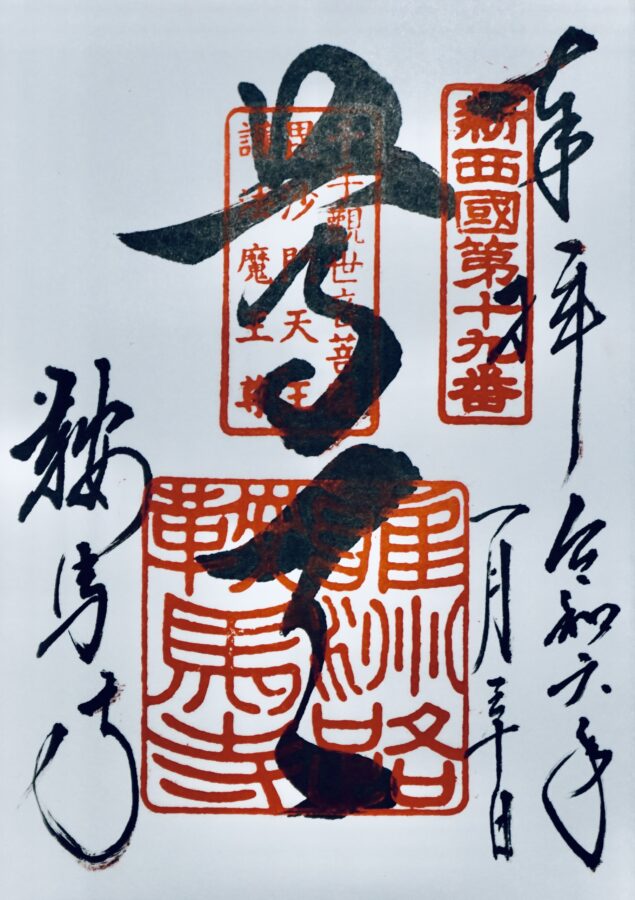

鞍馬寺の御朱印

こちらは、鞍馬寺のご本尊である尊天の御朱印になります。

鞍馬寺の代表的な御朱印です。

| 尊天の御朱印 | |

|---|---|

| 受付場所 | 本殿内の朱印所 |

| 受付時間 | 9:00~16:30 |

| 初穂料 | 300円 |

| 拝受形式 | 直書き |

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

鞍馬寺の基本情報

| 鞍馬寺の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 鞍馬山鞍馬寺 |

| 本尊 | 尊天 ・毘沙門天王 ・千手観世音菩薩 ・護法魔王尊 |

| 山号 | 鞍馬山 |

| 宗派 | 鞍馬弘教 |

| 寺格 | 総本山 |

| 創建 | 宝亀元年(770年) |

| 開山 | 鑑禎 |

| ご利益 | 運命改善・財運向上・厄除け・戦勝 他 |

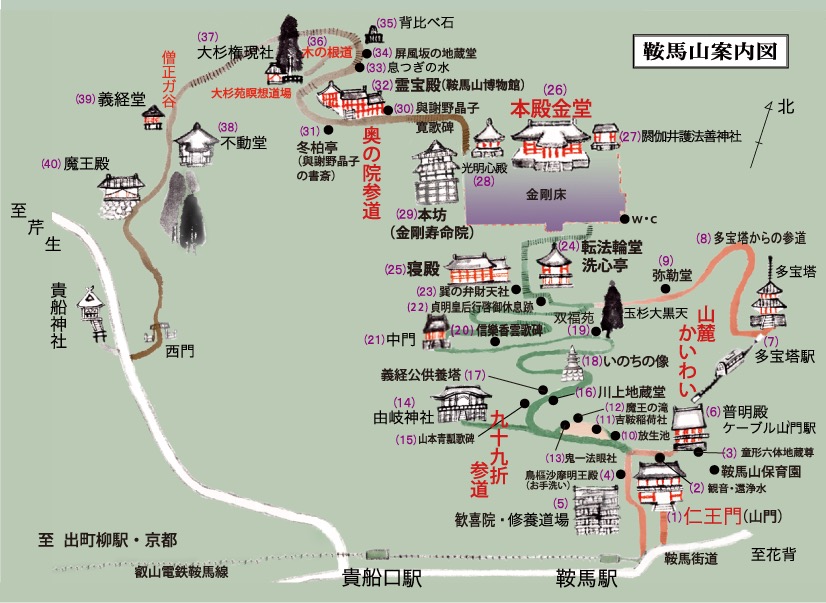

境内の見どころ

歓喜院・修養道場

「歓喜院・修養道場」は、廃絶した鞍馬山内の十院九坊を一棟に結集するために昭和39年(1964年)に建立されました。

聖観音像を安置し、慈愛の心の場として、写経・法話ならびに書道・華道・茶道・水墨画によって心を磨く修養道場にもなっています。

仁王門

鞍馬寺の「仁王門」は、寿永年間(1182年~1184年)の建立と伝えられています。

現在の建物は、明治44年(1911年)に再建されたものですが、左側の扉一枚は建立当時のものと考えられています。

入山受付

仁王門の奥に、「入山受付」がありますので、こちらで入山費(愛山費)500円を納めて、鞍馬山に入ります。

これより先の道のりは、足元が悪く、アップダウンの激しい道が多々あります。

観音・還浄水

入山受付のすぐ近くの「観音・還浄水」で心身を清めます。

観音様は般若心経や観音経に登場する菩薩の一尊で、病気平癒・厄除け・現世利益・苦難除去などのご利益があります。

童形六体地蔵尊

「童形六体地蔵尊」は、子供の守り神的存在で、

- 子どもは皆仏の子

- 子どもは天からの預かりもの

- 子どもは親の心をうつす鏡

という3つの教えを表しています。

普明殿 ※【ケーブルルート】

「普明殿」には、智慧の光を象徴する毘沙門天が安置されています。

また、参拝者用のケーブル駅「ケーブル普明殿(山門駅)」にもなっており、普明殿から多宝塔まで2分で行くことができます。

- 大人:200円

- 小学生:100円

ケーブル多宝塔駅(山上駅)

徒歩ルートでは約15分かかるところを、ケーブルを利用すると2分で多宝塔に到着します。

多宝塔

「多宝塔」には、650万年前に金星から地球に降り立ったといわれる「護法魔王尊」が安置されています。

元々は本殿東側にあったとされていますが、江戸時代に焼失しています。

現在の多宝塔は、ケーブル開通後の昭和35年(1960年)に現在地に再建されたものです。

弥勒堂

多宝塔から進んだ先にある「弥勒堂」には、お釈迦様の滅後に、56億7,000万年を経てこの世に出現し、人類を救済するという弥勒菩薩が安置されています。

九十九折参道との合流地点

弥勒堂からさらに先を進むと、徒歩ルートで通る「九十九折参道」と合流します。

さらに九十九折参道を進むと、「本殿」へと至ります。

放生池 ※ここから【徒歩ルート】

普明殿から参道を進むと、「放生池」があります。

放生

放生とは、仏教用語で生き物を逃がして、その命を救うこと。

放生池とは、亀や魚をこの池に放ち善行功徳を積み滝に打たれて修行する場です。

滝の周りの石垣は江戸時代の当時のまま残されています。

吉鞍稲荷社

放生池の先に鎮座する「吉鞍稲荷社」には、五穀豊穣・各種産業の守護神である「稲荷権現」が祀られています。

鬼一法眼社

吉鞍稲荷社の先に鎮座する「鬼一法眼社」は、牛若丸(のちの源義経)に兵法を授けたとされる武芸の達人・鬼一法眼を祀っています。

また、鬼一法眼は鞍馬山に住まう鞍馬天狗と同一視されており、このことから鞍馬山の天狗伝説が生まれたと言われています。

魔王の瀧

鬼一法眼社の近くに、「魔王の瀧」があります。

滝の上には、魔王尊を祀っている祠が鎮座しています。

魔王尊は、650万年前に金星から現在の「奥の院魔王殿」に降り立ち、その年齢は16才のまま年をとることのない永遠の存在とされています。

由岐神社

魔王の瀧からさらに進むと、「由岐神社」が鎮座しています。

鞍馬山に鎮座する唯一の神社で、古来より安産・子授けの神様として信仰されてきた神社です。

日本三大火祭に数えられる例祭「鞍馬の火祭」が行われていることでも有名です。

由岐神社の御朱印・境内の見どころなどをご紹介している下掲の記事もあわせて読んで頂ければ幸いです。

-

-

鞍馬寺の鎮守社【由岐神社】の御朱印・アクセス・境内の見どころについて

続きを見る

川上地蔵堂

由岐神社を抜けて参道を進むと、「川上地蔵堂」があります。

川上地蔵堂には、牛若丸(のちの源義経)の守り本尊である地蔵尊が祀られており、牛若丸は修行の際に、この地蔵堂に参拝していたと伝えられています。

義経公供養塔

川上地蔵堂の向かいに「義経公供養塔」が建っています。

義経が7才の頃から10年間住んだ東光坊の旧跡で、義経を偲んで昭和15年(1940年)に建てられた供養塔です。

愛と光と力の像「いのち」

義経公供養塔からさらに進むと、愛と光と力の像「いのち」が建っています。

この像は、鞍馬寺の本尊である尊天(宇宙生命・宇宙エネルギー・宇宙の真理)を具象化したものです。

像の下部は慈愛の心、金属の輪は真智の光明、そして中央の山は大地の活力を表現しています。

双福苑

この付近一帯は「双福苑」と呼ばれ、福徳の神である「玉杉大黒天」と「玉杉恵比寿尊」が祀られています。

中門

双福苑からさらに進むと、「中門」が見えてきます。

元々は、山麓の仁王門の隣にあり、「勅使門」または「四脚門」と呼ばれ、朝廷の使いである勅使が通る門でしたが、現在地に移築されました。

貞明皇后行啓御休息跡

中門をくぐり、九十九折参道を進むと、「貞明皇后行啓御休息跡」が見えてきます。

大正13年(1924年)、鞍馬寺に行啓された貞明皇后が九十九折参道を徒歩でお登りになる途中しばらくお休みになった場所です。

福寿星神

九十九折参道の道中にある「福寿星神」では、七福神の一柱・福禄寿を祀っています。

ケーブルルートとの合流地点

参道をさらに進むと、前述のケーブルルートとの合流地点が見えてきます。

巽の弁財天社

参道をさらに進むと、「巽の弁財天社」が見えてきます。

本殿の東南(巽)の方角にあるので、「巽の弁天さま」と呼ばれています。

福徳・知恵・財宝・伎芸を授ける神として信仰されています。

転法輪堂・洗心亭

巽の弁財天社から少し進むと、「転法輪堂・洗心亭」があります。

転法輪堂は、丈六阿弥陀仏を本尊とする御堂で、平安時代後期に鞍馬寺の寺運を隆盛に導いた重怡が居住としていました。

重怡は、13年間も堂内に籠り、毎日12万遍の弥陀宝号を唱え続けて、6万字の弥陀宝号を書いて法輪に納めたのが「転法輪堂」の名の由来となっています。

寝殿

洗心亭から少し進むと、「寝殿」が建っています。

寝殿は、貞明皇后行啓の際に休息所として建設された建物です。

現在では非公開となっていますが、8月に開催される如法写経会の道場になっています。

手水舎

寝殿の向かいに「手水舎」が設置されています。

本殿金堂と金剛床

手水舎からさらに進むと、「本殿金堂」と「金剛床」があります。

本殿である金堂のご本尊は「尊天」で、

- 毘沙門天王・・・太陽の精霊であり、光の象徴

- 千手観世音菩薩・・・月輪の精霊であり、慈愛の象徴

- 護法魔王尊・・・大地の霊王であり、活力の象徴

の三身一体のご本尊です。

尊天は、森羅万象あらゆるものの根源、宇宙エネルギーであり、真理そのものであるとされています。

また尊天は秘仏で、60年に一度、丙寅の年(次回は2046年)に開扉されます。

本殿金堂の前方に広がる石床「金剛床」は、「鞍馬山の六芒星」と呼ばれ、鞍馬寺随一のパワースポットとして有名です。

宇宙のエネルギーをもらえる場所で、両手を広げて空を仰ぎ、その中心に立つと、宇宙と一体化して願いが叶うと言われています。

翔雲台

金剛床の後方に「翔雲台」があります。

翔雲台は、平安京の擁護授福のため本尊が降臨された場所とされています。

中央にある板石は、本殿後方から出土した経塚の蓋石です。

閼伽井護法善神社

本殿の右隣に、「閼伽井護法善神社」が鎮座しています。

閼伽井護法善神社では、水の神様が祀られています。

平安時代の僧・峯延が修行中に襲ってきた雄の大蛇を法力で倒し、雌の大蛇は鞍馬寺の香水を守護することを誓い、「閼伽井護法善神」として祀られるようになったという伝説が残されています。

ちなみに、鞍馬寺で6月20日に行われる「鞍馬山竹伐り会式」は、この伝説が起源とされています。

竹伐り会式は、1000年以上の歴史を伝える京都でも有数の古い行事。長さ4m、太さ10cmもある青竹を大蛇になぞらえ、2人1組に分かれた鞍馬法師たちが、竹を伐る速さを競い合う。左を丹波座、右を近江座と呼び、弁慶被りの法師が山刀で竹を一気に切り落とし、両地方の1年間の豊作を占い、水への感謝を捧げ、破邪顕正を祈る。

出典:京都観光Navi

光明心殿

本殿の左隣には、「光明心殿」があります。

光明心殿は、護法魔王尊が祀られており、護摩供養を執り行う道場です。

護摩供養

護摩供養の「護摩」とは、サンスクリット語の「ホーマ」を音訳したもので、「物を焼く」という意味。

護摩供養とは、護摩を延々と焚き続けた炎や煙でもって天上にいる仏に願い事を伝えるための手段。

本坊(金剛寿命院)

本殿の西側にある「本坊(金剛寿命院)」には、鞍馬寺寺務所や鞍馬弘教宗務本庁が置かれています。

奥の院へ続く参道

本坊近くの山門をくぐり、奥の院へ向かいます。

ここより先は、道中険しい道のりになるので、特に注意して進んでいきます。

注意事項

- 大きな音を立てたり、騒いだりせず、静けさを保つこと。

- ゴミ類は必ず持ち帰ること。

- 建物や設備を傷つけたり壊したりしないこと。

- 火の用心に注意すること。

- 草木やきのこ、昆虫や野鳥、または岩石を採ったり、いたずらしないこと。

- 参道を離れ、山林内に入らないこと。

- ろうそく・線香は定められた所に立てること。

- 夜、おこもりをする場合は、寺務所に届け出て許可を得ること。

鐘楼

道中右手に見えてくる鐘楼の案内板が立っている石段を上ると、「鐘楼」があります。

鐘楼は、「寛文10年」(1670年)の銘文が刻まれており、江戸時代中期の漢詩人・岡崎信好によってまとめられた「扶桑鐘銘集」にも掲載されている名鐘です。

毎年大晦日には、除夜の鐘をつきに参拝客が数多く訪れています。

与謝野晶子・寛歌碑

鐘楼からさらに参道を進むと、「与謝野晶子・寛歌碑」があります。

鞍馬弘教の初代管長・信楽香雲氏は、歌人・与謝野晶子の直弟子だったこともあり、大正期から交流があり、与謝野晶子は夫の寛を伴って、幾度か鞍馬寺を訪れたそうです。

与謝野晶子歌碑

何となく君にまたるるここちして

いでし花野の夕月夜かな

訳

なんとなく恋しい人が待っていてくれるような気がして、花の咲く野原に出てみると、空には美しい夕暮れの月が浮かんでいることでした。

与謝野寛歌碑

遮那王が背くらべ石を山に見て

わが心なほ明日を待つかな

訳

遮那王(源義経の幼名)の背比べ石を鞍馬山に見て、私の心もやはり明日を待っているようだ。

鞍馬山博物館「霊宝殿」

与謝野晶子・寛歌碑の隣に、鞍馬山博物館「霊宝殿」があります。

霊宝殿は、鞍馬山と鞍馬寺の信仰について理解を深めるための施設です。

各階ごとにテーマを設けており、1階は鞍馬山自然科学博物苑展示室。山全体が1200年以上前から育まれてきた原生林であり、岩石・鳥獣・きのこ・昆虫・陸貝・植物のコーナーに分けてその標本や生態写真で観察できるようになっている。2階の寺宝展観室には、儀式の際に使われた道具類や源義経関連の寺宝がある。もう1室、与謝野記念室は先代貫主が与謝野晶子の直弟子だったことから開設、愛用した文箱や机、歌稿、書籍などを展示している。3階は仏像奉安室。国宝・毘沙門天三尊像をはじめ諸尊像が祀られている。

出典:京都ミュージアム探訪

| 鞍馬山博物館「霊宝殿」 | |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~16:00 |

| 入館料 | 200円 |

| 休館日 | 月曜(祝日の場合は翌日) ※12月12日~2月末までは全休 |

| 公式サイト | 霊宝殿 |

冬柏亭

霊宝殿からさらに進むと、「冬柏亭」があります。

冬柏亭は、昭和4年(1929年)12月、与謝野晶子の五十の賀のお祝いとして、弟子たちから贈られた書斎です。

昭和51年(1976年)4月、同門である信楽香雲との縁により、鞍馬山に移築されました。

息つぎの水

冬柏亭から参道を進むと、「息つぎの水」があります。

牛若丸が毎晩、奥の院僧正ガ谷へ剣術の修行に通った際、この清水で喉を潤したといわれています。

800余年たった現在も水は湧き続けています。

屏風坂の地蔵堂

息つぎの水から少し進むと、「屏風坂の地蔵堂」があります。

お堂の前の坂道が以前は、一枚岩で屏風を立てたような急坂になっていたので、この名が付けられたそうです。

背比べ石

さらに参道を進むと、「背比べ石」があります。

10年あまり鞍馬山で修行をしていた牛若丸が山をあとにする際に、名残を惜しんで背を比べた石といわれています。

木の根道

背比べ石の向かいに、「木の根道」があります。

このような不思議な自然現象は、この辺り一帯の砂岩が、灼熱のマグマの貫入によって硬化したために根が地下に伸びることができなかったため生まれました。

牛若丸もここで兵法の修行をしたと伝えられています。

大杉権現社

木の根道から少し進み、左手に見える脇道を進むと、「大杉権現社」があります。

大杉権現社周辺は、大杉苑瞑想道場と呼ばれ、護法魔王尊のエネルギーの高い場所といわれています。

僧正ガ谷「不動堂」

大杉権現社へ出る脇道を曲がらずに、参道をまっすぐ進むと僧正ガ谷「不動堂」が見えてきます。

僧正ガ谷「不動堂」は、比叡山の開祖・最澄が刻んだと伝えられる「不動明王」が安置されているお堂です。

謡曲「鞍馬天狗」の舞台として知られ、牛若丸と鞍馬天狗が出会った場所と伝えられています。

義経堂

不動堂の近くには、遮那王尊を祀る「義経堂」があります。※遮那王=源義経の幼名

義経公の御魂は今も生きて鞍馬山に留まり、遮那王尊として魔王尊の傍に仕えていると信じられているそうです。

奥の院魔王殿

義経堂からさらに進むと、鞍馬寺最大の聖地「奥の院魔王殿」に到着します。

魔王殿は太古の昔、護法魔王尊が降臨した磐座・磐境として崇敬されてきました。

現在、魔王殿内部から護法魔王尊が降り立ったとされる磐座を拝むことができます。

鞍馬寺西門

魔王殿からさらに進むと、「鞍馬寺西門」へ出ます。

鞍馬寺西門から徒歩約2分(120m)のところに貴船神社が鎮座しています。

縁結びのパワースポット「貴船神社」

「貴船神社」は、全国に2,000社を数える水神の総本宮です。

また、縁結びのご利益があることでも知られており、毎年全国から多くの参拝客が訪れています。

貴船神社について詳しく知りたい方は、下掲の記事をご覧ください。

貴船神社のアクセス・駐車場・御朱印・境内の見どころ・所要時間などについて詳しくご紹介しています。

-

-

水神の総本宮【貴船神社】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る

所要時間

鞍馬寺の所要時間は、

【ケーブルルート】

- 仁王門〜本殿:約15分(656m※ケーブルの200m分含む)

- 本殿〜魔王殿:約30分(964m)

往復で約1時間30分

【徒歩ルート】

- 仁王門〜本殿:約25分(1,058m)

- 本殿〜魔王殿:約30分(964m)

往復で約1時間50分

所要時間は、人それぞれ違ってくると思いますが、おおまかな目安にして頂ければと思います。

ちなみに、魔王殿から鞍馬寺西門までは、約20分(573m)かかります。

わらべ地蔵で有名な「三千院」

鞍馬寺から車で約20分の距離に位置する「三千院」は、三千院門跡とも称される天台宗の寺院です。

京都市外の北東に位置する大原の里にあり、青蓮院・妙法院とともに、天台宗山門派の三門跡寺院の一つに数えられています。

-

-

天台宗 三門跡寺院の一つ【三千院】の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る

京都最古の歴史「上賀茂神社」

鞍馬寺から車で約20分の距離に位置する「上賀茂神社」は、古来より皇族・貴族・武家の方々が参拝し、現在でも多くの人々に崇敬されている由緒ある神社です。

平成6年には、23万坪の境内全域が「古都・京都の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録されました。

-

-

京都最古の歴史を有する【上賀茂神社】(賀茂別雷神社)の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る