京都府京都市左京区大原にある「三千院」は、三千院門跡とも称される天台宗の寺院です。

京都市外の北東に位置する大原の里にあり、青蓮院・妙法院とともに、天台宗山門派の三門跡寺院の一つに数えられています。

門跡寺院

門跡寺院とは、皇族・公家が住職を務める寺院、あるいはその住職のこと。寺格の一つ。

三千院は、天台宗の三門跡寺院の中でも最も歴史が古く、天台宗開祖・最澄が延暦年間(782年~806年)、比叡山延暦寺を開いた時に、東塔南谷(比叡山内の地区名)の梨の大木のそばに一棟の建物を構え、「円融房」と称したのが起源だとされています。

その後、時代の流れの中で何度か転移して、明治維新後に現在の地である大原に移されました。

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 所要時間

三千院へのアクセス

| 三千院へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町540 |

| 電話番号 | 075-744-2531 |

| 営業時間 | 3月~10月:9:00~17:00 11月:8:30~17:00 12月~2月:9:00~16:30 |

| 拝観料 | 一般:700円(団体30名以上600円) 中・高校生:400円(団体30名以上300円) 小学生:150円 |

| 電車/バス | 公式サイト「アクセス」参照 |

| 車 | 【名古屋方面】 「西宮線」経由 →約2時間20分(148km) 「新名神高速道路」経由 →約2時間20分(153km) 【大阪方面】 「第二京阪道路」経由 →約1時間15分(71km) 「名神高速道路/西宮線」経由 →約1時間20分(89km) 「阪神高速12号守口線/ルート12と第二京阪道路」経由 →約1時間20分(70km) |

| 公式サイト | 天台宗 京都大原三千院 |

三千院の駐車場

三千院周辺には、数ヶ所の駐車場が点在していますが、本記事では2ヶ所の周辺駐車場をご紹介します。

三千院前有料駐車場

「三千院前有料駐車場」は、三千院まで徒歩約2分、距離160mと最も近い駐車場の一つです。

三千院までのアクセスは良好ですが、駐車場に至るまでの道中は、かなり道幅が狭いので注意が必要です。

また、観光シーズン(特に秋季)の週末は、混み合うことも多く時間がかかってしまう可能性も考えられます。

| 三千院前有料駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 9:00~17:00 |

| 駐車料金 | 1日400円 |

| 駐車台数 | 6台 |

| 休業日 | 年中無休 |

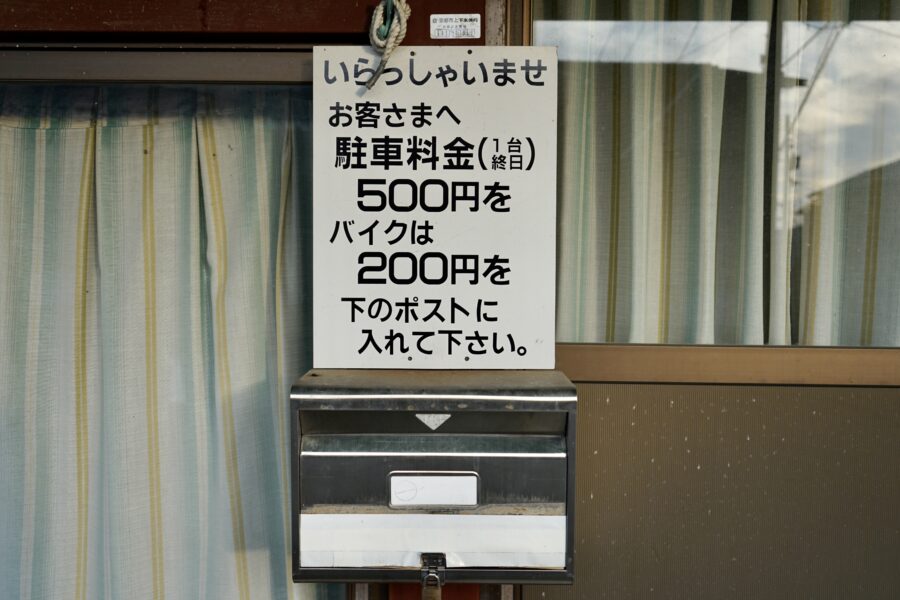

三千院前駐車場

「三千院前駐車場」は、上記の駐車場より少し手前に位置(徒歩約4分、距離270m)し、駐車スペースも十分に確保できる駐車場です。

しかし、観光シーズンはこちらの駐車場も同様に、混み合うことが予想されます。

三千院前駐車場は、料金をポストに投函するシステムになっています。

| 三千院前駐車場 | |

|---|---|

| 駐車料金 | 普通車:1日500円 二輪車:1日200円 |

| 駐車台数 | 約30台 |

| 休業日 | 年中無休 |

三千院の御朱印

本記事では、三千院境内の金色不動堂で頂ける3種類の御朱印をご紹介します。

| 拝受方法 | 金色不動尊 | 弁財天 | 聖観音 |

|---|---|---|---|

| 受付場所 | 金色不動堂 | 金色不動堂 | 金色不動堂 |

| 受付時間 | 【3月~10月】9:00~17:00 【11月】8:30~17:00 【12月~2月】9:00~16:30 | 【3月~10月】9:00~17:00 【11月】8:30~17:00 【12月~2月】9:00~16:30 | 【3月~10月】9:00~17:00 【11月】8:30~17:00 【12月~2月】9:00~16:30 |

| 初穂料 | 300円 | 300円 | 300円 |

| 拝受形式 | 直書き | 直書き | 直書き |

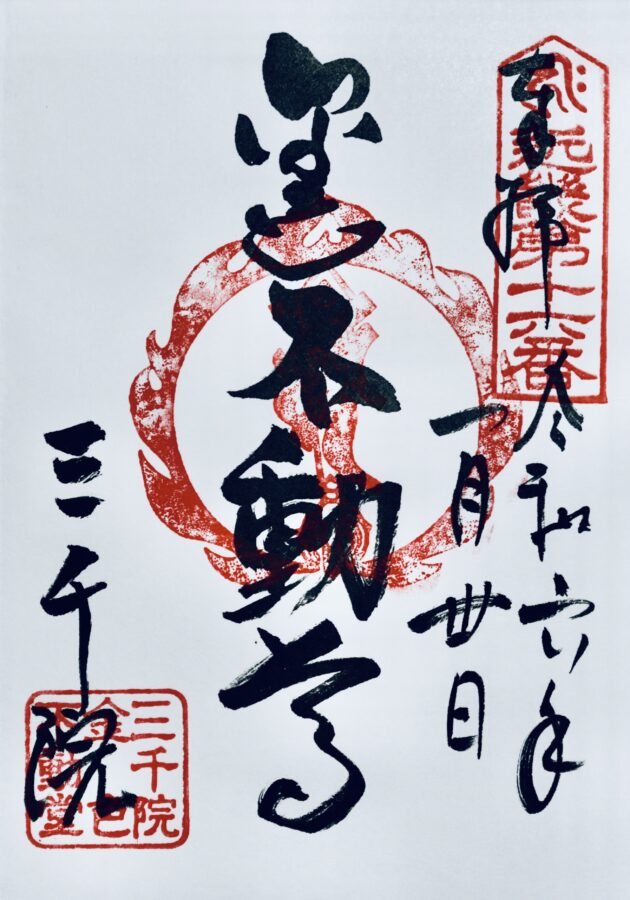

金色不動尊の御朱印

金色不動堂に安置されている「金色不動尊」の御朱印です。

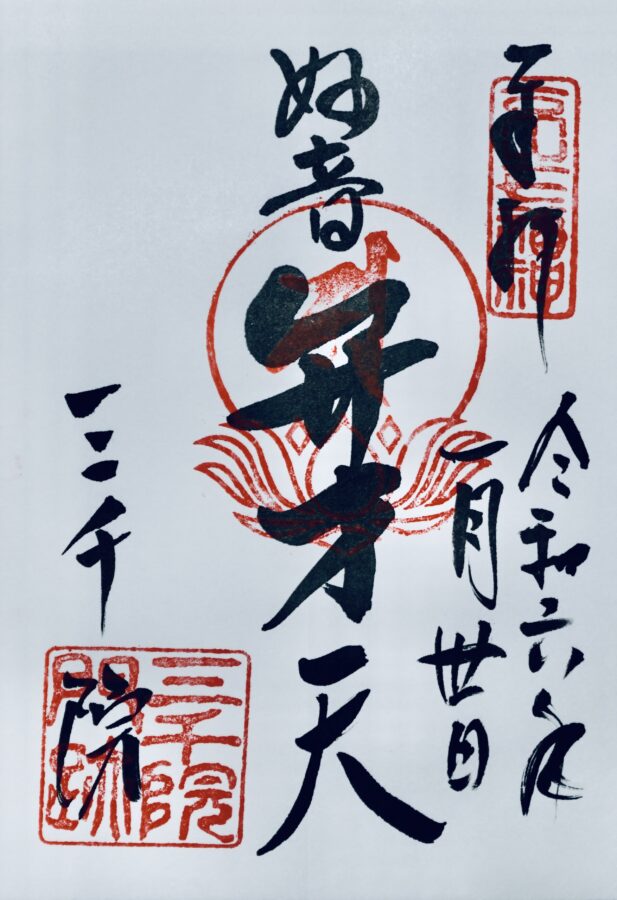

弁財天の御朱印

往生極楽院から金色不動堂へ向かう道中に安置されている「弁財天」の御朱印です。

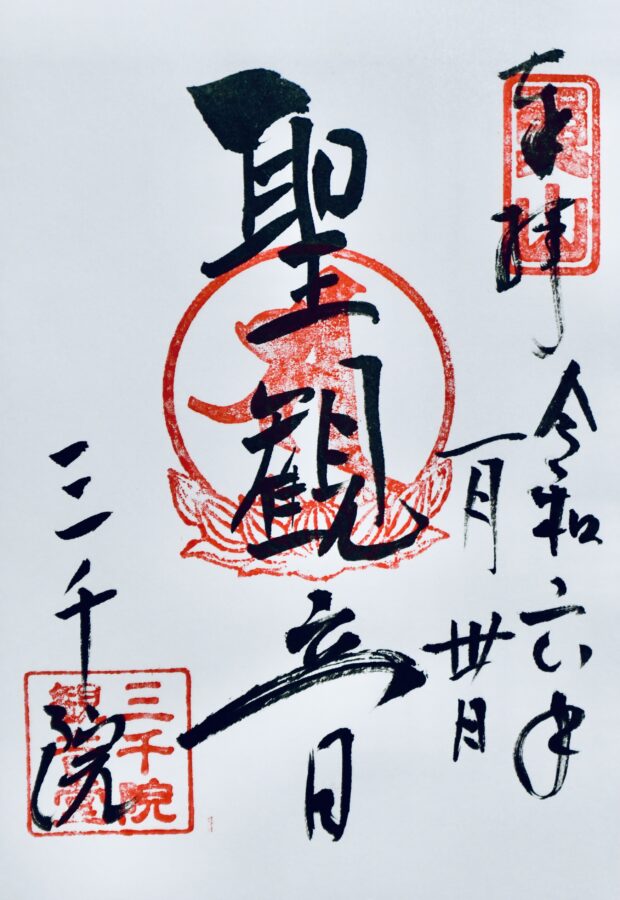

聖観音の御朱印

観音堂に安置されている「聖観音」の御朱印です。

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

三千院の基本情報

| 三千院の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 三千院 |

| 別称 | 三千院門跡 梶井門跡 梨本門跡 |

| ご本尊 | 薬師如来 |

| 山号 | 魚山 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 寺格 | 京都五ヶ室門跡 |

| 創建 | 延暦年間(782年~806年) |

| 開山 | 最澄 |

| ご利益 | 五穀豊穣・無病息災・開運招福 他 |

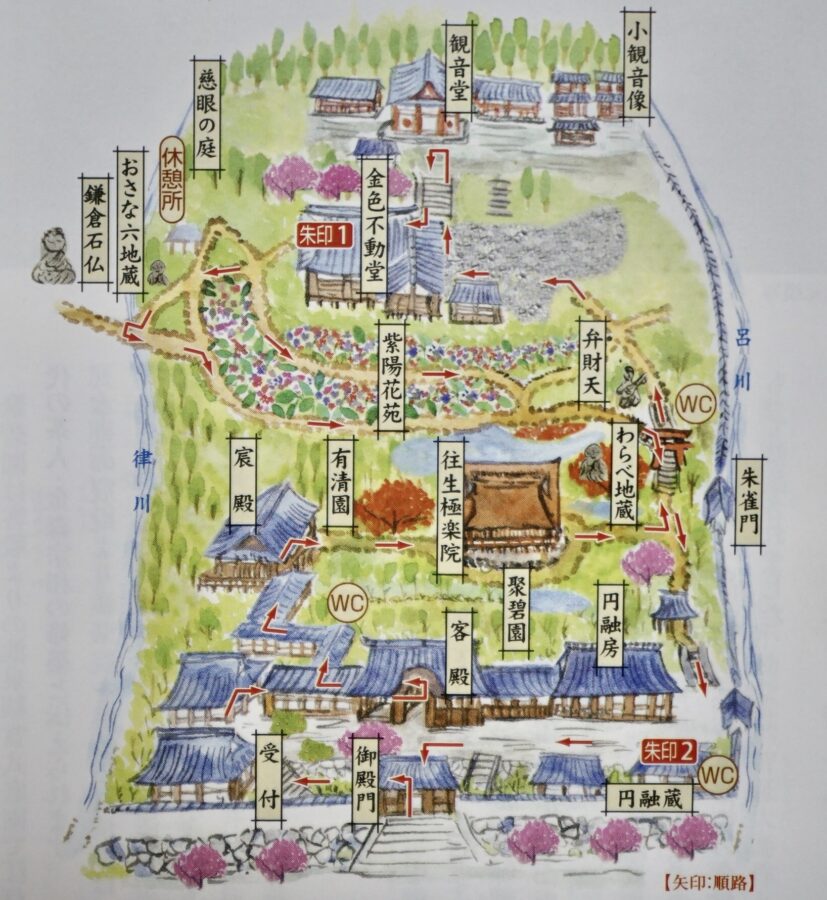

境内の見どころ

御殿門

高い石垣に囲まれた三千院の玄関口「御殿門」の石組みは、城郭の石組み技術に長けていた近江坂本の穴太衆という石工が組んだものです。

受付

御殿門をくぐった左手に、「受付」があります。

| 三千院拝観料 | |

|---|---|

| 一般 | 700円(団体30名以上600円) |

| 中・高校生 | 400円(団体30名以上300円) |

| 小学生 | 150円(団体割引なし) |

| 幼児 | 無料 |

客殿

拝観入り口の勅使玄関から続く書院「客殿」には、明治時代の京都画壇を代表する画家たちの襖絵が奉納されていました。

現在は、宝物殿「円融蔵」に所蔵・公開されています。

聚碧園

客殿から鑑賞できる池泉鑑賞式庭園「聚碧園」は、江戸時代の茶人で宗和流茶道の祖・金森宗和(1584年~1657年)の修築と伝えられています。

東部は山畔を利用した上下二段式になっており、南部は円形とひょうたん形の池泉を結んだ池庭が形成されています。

その自然美に感動した金森宗和が自ら手を加えて、優雅な聚碧園が生まれました。

庭園内の池泉の源水は、境内の北側を流れる「律川」です。

境内の南側には、「呂川」と呼ばれる川も流れています。

この二つの川は、声明音律の「呂律」にちなんで名付けられたといわれています。

声明

声明とは、古代インドの五明の一つで、文字・音韻・語法などを研究する学問。

日本では、法会の際に僧によって唱えられる声楽で、平安時代に発達し、以後各宗派で作られ、音楽や語りに大きな影響を与えた。

宸殿

「宸殿」は、三千院の最も重要な法要である「御懴法講」を執り行うため、大正15年(1926年)に建立されました。

ご本尊は、天台宗の開祖である伝教大師・最澄 作と伝わる「薬師瑠璃光如来」で、秘仏となっています。

薬師瑠璃光如来

薬師瑠璃光如来は、左手に薬壺を持ったお姿であることが多く、病気やケガなど、人々の現実の痛みや苦しみを救ってくださる現世利益の仏様。

有清園

「有清園」は、中国の六朝時代を代表する詩人・謝霊運(385年~433年)の「山水清音有」から命名された池泉回遊式庭園です。

苔のじゅうたんにスギやヒノキの立木が並び、山畔を利用して上部に三段式となった滝を配置して、渓谷式に水を流して池泉に注ぐように設計されています。

往生極楽院

「往生極楽院」は、三千院の歴史の源とも言える簡素な御堂です。

平安時代に天台宗の僧・源信が父母の菩提のため、姉の安養尼とともに建立したと伝えられています。

往生極楽院に祀られている「阿弥陀三尊像」は、御堂に比べて大きく、堂内に収める工夫として、天井を舟底型に造っているのが特徴です。

阿弥陀三尊像

- 阿弥陀如来(中央)・・・来迎印を結んでいる。

- 観音菩薩(右)・・・死者の霊を乗せる蓮台を持つ。

- 勢至菩薩(左)・・・合掌している。智慧を象徴する菩薩。

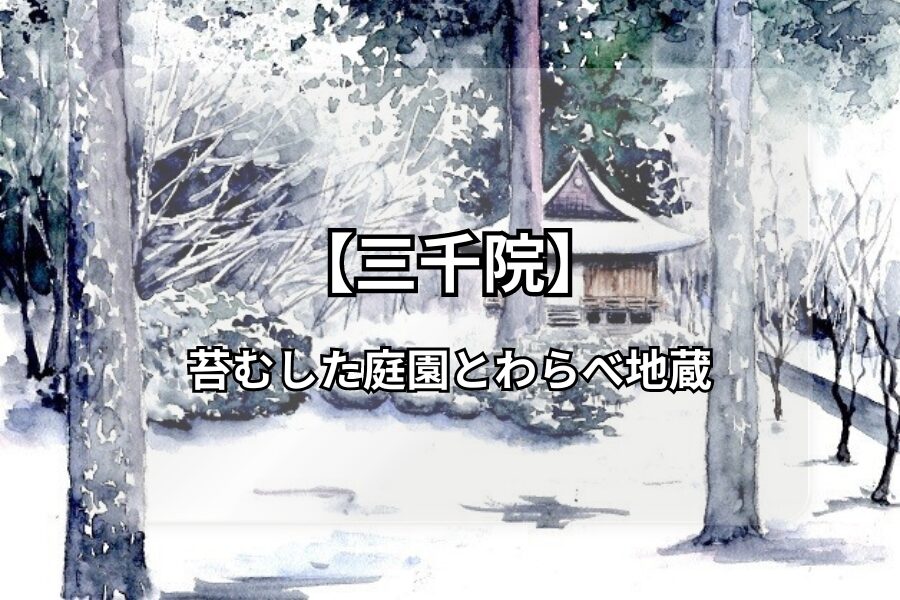

わらべ地蔵

往生極楽院の前方に、苔と一体化した「わらべ地蔵」の庭があります。

大きさはいずれも50cm以下で、石彫刻家・杉村孝氏が奉納したものになります。

朱雀門

往生極楽院の南側に位置する「朱雀門」は、極楽院を本堂としていた頃の正門にあたります。

現在の朱雀門は、江戸時代に再建されたものです。

弁財天

往生極楽院から金色不動堂へ向かう道中に、京の七福神の一柱「弁財天」が祀られています。

弁財天

弁財天とは、貧困を救い財物を与える天女で、七福神の一柱。仏教では「弁才天」と書く。琵琶を持ち、音楽・弁才・財福・知恵の徳があるとされている。

金色不動堂

「金色不動堂」は、護摩祈祷を行う祈願道場として、平成元年(1989年)に建立されました。

ご本尊は、天台宗の仏教僧である智証大師・円珍(814年~891年)作と伝えられる秘仏「金色不動明王」です。

また、堂内では「金色不動明王」「弁財天」「聖観音」の3種類の御朱印の授与が行われています。

観音堂

金色不動堂の奥にある「観音堂」には、身の丈3メートルの「金色の観音像」が祀られています。

小観音堂

観音堂の両サイドにある「小観音堂」には、三千院と縁を結ばれた方々の「小観音像」が安置されています。

阿弥陀石仏

金色不動堂の北に架かる橋を渡ったところに、鎌倉時代の「阿弥陀石仏」が安置されています。

この地の念仏行者たちによって造られたもので、高さは2.25mもあります。

おさな六地蔵

阿弥陀石仏の道沿いに「おさな六地蔵」が並んでいます。

上記画像の6体以外にもおられ、六地蔵の「六」は数ではなく、六道から救ってくださるお地蔵様という意味です。

猫を抱えていたり、頭に鳥を乗せていたり、その姿は様々です。

六道

六道とは、仏教において全ての生物がその行いの結果として輪廻転生する6種の世界のこと。

六道には以下の6つがある。

- 天道・・・最も楽しみの多い世界

- 人間道・・・人間が生きている世界

- 修羅道・・・争いが絶えない世界

- 畜生道・・・弱肉強食に怯える世界

- 餓鬼道・・・飢えに苦しむ世界

- 地獄道・・・最も苦しみが多い世界

円融蔵

「円融蔵」では、「薬師如来」「阿弥陀三尊」そして、その他全ての御朱印の授与が行われています。

また、右手の入り口から「宝物館」を拝観することができます。

円融蔵では、往生極楽院の舟底天井を原寸大で再現し、天井画も創建当時の藤原時代の極彩色で復元している。その他に、仏教・国文・国史や、門跡寺院特有の皇室の記録・史伝をはじめ、中古・中世・近世にわたって書写・収集された典籍文書を多数所蔵。春には特別展を企画し、通常は明治・大正期の日本画壇を代表する竹内栖鳳らの襖絵が展示される。

出典:京都ミュージアム探訪

| 円融蔵「宝物館」 | |

|---|---|

| 営業時間 | 3月~10月:9:00~17:00 11月:8:30~17:00 12月~2月:9:00~16:30 |

| 入館料 | 無料 |

| 休館日 | 年中無休 |

| 公式サイト | 円融蔵展示室 |

所要時間

三千院の所要時間は、約1時間です。

御朱印の拝受や宝物館の拝観などを考慮すると、もう少しかかるかもしれません。

京都屈指のパワースポット「鞍馬寺」

三千院から車で約20分のところに位置する「鞍馬寺」は、今からおよそ650万年前、金星から神が降り立ったという伝説が残されており、神秘的な宇宙の力を宿す、京都屈指のパワースポットとして有名です。

また、牛若丸(のちの源義経)が天狗に剣術を教わった地であるという伝承も残されています。

-

-

京都屈指のパワースポット!【鞍馬寺】の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る

鞍馬寺境内に鎮座する「由岐神社」の記事はこちら↓

-

-

鞍馬寺の鎮守社【由岐神社】の御朱印・アクセス・境内の見どころについて

続きを見る

縁結びのパワースポット「貴船神社」

三千院から車で約25分、距離12kmの位置に鎮座する「貴船神社」は、全国に2,000社を数える水神の総本宮です。

また、縁結びのパワースポットとしても知られており、毎年全国から多くの参拝者が訪れています。

-

-

水神の総本宮【貴船神社】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る