京都府京都市東山区に鎮座する「八坂神社」は、全国にある八坂神社や関連神社のべ約2,300社の総本社とされています。

八坂神社の御祭神は「素戔嗚尊」ですが、疫病を防ぐ神であり、薬師如来の化身である「牛頭天王」と同体であるとされています。

また、毎年7月に行われる日本三大祭の一つ「祇園祭」は八坂神社の例祭であることから、八坂神社は「祗園さん」と親しみを込めて呼ばれています。

祇園祭は千年以上の歴史を持ち、7月1日(吉符入)から31日(疫神社夏越祭)まで、1か月にわたって多彩な祭事が行われる八坂神社の祭礼です。なかでも17日(前祭)と24日(後祭)の山鉾巡行、そしてそれぞれの宵山には大勢の人々が訪れ、京のまちは祭りの熱気に包まれます。

出典:京都観光Navi

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 所要時間

八坂神社へのアクセス

| 八坂神社へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒605-0073 京都府京都市東山区祇園町北側625 |

| 電話番号 | 075-561-6155 |

| 営業時間 | 境内:24時間 社務所:9:00~17:00 |

| 電車 | 京阪電鉄「祇園四条駅」 : :徒歩約8分(550m) : 「八坂神社」 |

| 阪急電鉄「京都河原町駅」 : :徒歩約11分(800m) : 「八坂神社」 | |

| バス | JR「京都駅」から [京都市バス] 「京都駅前」バス停 | |運賃230円(16分) | 「祗園」バス停下車 : :徒歩すぐ : 「八坂神社」 |

| 車 | 【名古屋方面】 「新名神高速道路」経由 →約2時間(128km) 「近畿自動車道」経由 →約2時間(140km) 「西宮線」経由 →約2時間(145km) |

| 【大阪方面】 「第二京阪道路」経由 →約1時間(55km) 「名神高速道路/西宮線」経由 →約1時間(55km) 「阪神高速12号守口線/ルート12と名神高速道路/西宮線」経由 →約1時間(55km) | |

| 公式サイト | 八坂神社 |

八坂神社の駐車場

八坂神社周辺に無料駐車場はなく、周辺のコインパーキングを利用することになります。

本記事では、八坂神社の西楼門・南楼門から近い2ヶ所の駐車場をご紹介します。

キョウテクギヲンパーキング

「キョウテクギヲンパーキング」は、西楼門から近い駐車場です。

西楼門まで、徒歩約2分(190m)で到着します。

| キョウテクギヲンパーキング | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 終日:30分/300円 4時間以内:最大料金800円 ※4時間を超えると、通常料金が加算される |

| 駐車台数 | 12台 |

| 休業日 | 年中無休 |

タイムズ八坂神社南

「タイムズ八坂神社南」は、南楼門から近い駐車場です。

南楼門まで、徒歩約1分(67m)で到着します。

| タイムズ八坂神社南 | ||

|---|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 | |

| 駐車料金 | 【平日】 8:00~20:00:20分/300円(最大料金1,500円) 20:00~翌8:00:30分/100円(最大料金500円) | |

| 【土日祝】 8:00~20:00:20分/300円(最大料金2,200円) 20:00~翌8:00:30分/100円(最大料金500円) | ||

| 駐車台数 | 12台 | |

| 休業日 | 年中無休 | |

八坂神社の御朱印

八坂神社では、3種類の御朱印を拝受しましたので、1体ずつご紹介します。

| 拝受方法 | 祇園社 | 御神縁 | 青龍 |

|---|---|---|---|

| 受付場所 | 朱印所 | 朱印所 | 朱印所 |

| 受付時間 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |

| 初穂料 | 300円or500円 | 500円 | 500円 |

| 拝受形式 | 書き置きor直書き | 書き置き | 書き置き |

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

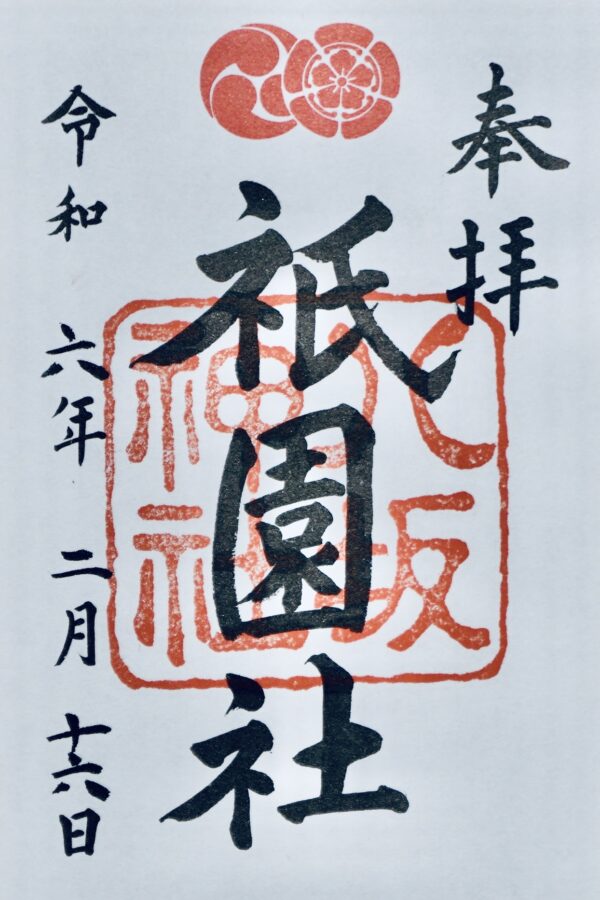

祇園社の御朱印

明治時代以前の八坂神社の名称である「祇園社」と書かれた御朱印です。

八坂神社の代表的な御朱印で、唯一直書きでの授与が行われています。

また、書き置きでの授与も行われており、初穂料は、書き置きが300円、直書きが500円となっています。

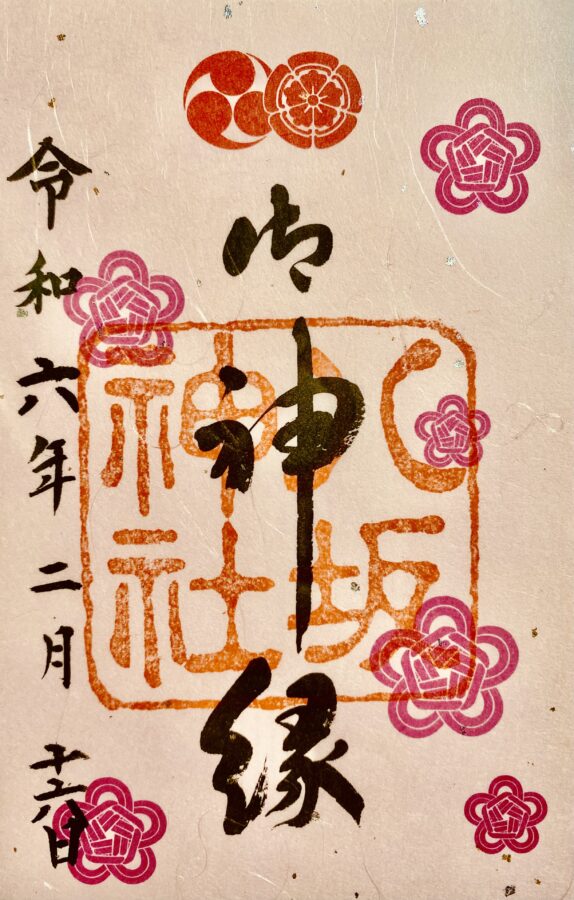

御神縁の御朱印

こちらの御神縁の御朱印は、神様との御神縁を結んだ記念の御朱印です。

ピンク色の模様は、「八坂紋結び」と言い、八坂神社の御神紋「祗園木瓜」をかたどり編まれた飾り結びです。

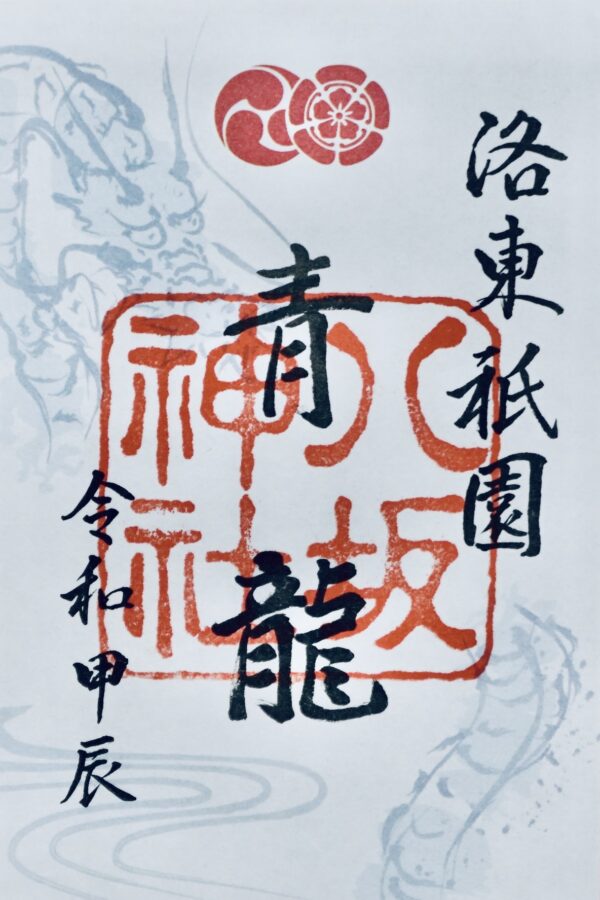

青龍の御朱印

東西南北の四方を守護する聖獣のうち、東方を守護する「青龍」が描かれた御朱印です。

八坂神社が鎮座する東山は、青龍の宿る所とされており、本殿下には龍脈が溢れ出る「龍穴」があると伝えられています。

1,000年以上前に、京都が平安の都として選ばれたのは、風水にかなった「四神相応」の土地であったからだそうです。

四神相応

地理的景観が四神の存在に相応しい優れた場所。東に流水(青龍)、西に大道(白虎)、南に窪地(朱雀)、北に丘陵(玄武)が備わる土地。平安京の地勢がこれに当たる。

- 東に流水(青龍)・・・八坂神社

- 西に大道(白虎)・・・松尾大社

- 南に窪地(朱雀)・・・城南宮

- 北に丘陵(玄武)・・・上賀茂神社

- 中央 ・・・平安神宮

\御朱印を差し込むだけなので超簡単!/

受付場所

南楼門近くにある朱印所で、御朱印の授与が行われています。

八坂神社の基本情報

| 八坂神社の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 八坂神社 |

| 御祭神 | 中後座:素戔嗚尊 東御座:櫛稲田姫命 西御座:八柱御子神 |

| 御神紋 | 祗園木瓜 |

| 創建 | 斉明天皇2年(656年)または、貞観18年(876年) |

| 建築様式 | 祇園造(八坂造) |

| 参拝作法 | 二礼二拍手一礼 |

| 主な祭事 | 祇園祭・白朮祭 |

| ご利益 | 縁結び・厄除け・学業成就・美容祈願 五穀豊穣・家内安全・商売繁盛 他 |

境内の見どころ

南楼門

四条通に面した西楼門が正門だと勘違いしがちですが、本殿の正面にある「南楼門」が八坂神社の正門にあたります。

南楼門は、慶応2年(1866年)の火災で焼失し、現在の建物は明治12年(1879年)に再建されたものになります。

舞殿

南楼門の正面に建つ「舞殿」は、八坂神社の例祭「祇園祭」の際に三基の神輿が奉安されるほか、結婚式や奉納舞踊などが行われる建物です。

現在の建物は、明治7年(1847年)に再建されたものになります。

本殿

八坂神社の「本殿」は、徳川幕府四代将軍・徳川家綱により、承応3年(1654年)に建立されました。

神を祀る「本殿」と礼拝を行う「拝殿」が並んで建てられるのが一般的ですが、八坂神社は密接した本殿と拝殿を、一つの大きな屋根で覆う「祇園造」という特徴的な建築様式で建てられています。

御祭神

- 「素戔嗚尊」=イザナギとイザナミの子で、天照大御神の弟。素行が悪く高天原から追放されたが、のちに出雲に天降り、ヤマタノオロチを退治して出雲国を開いた。

- 「櫛稲田姫命」=ヤマタノオロチ退治の説話で登場する女神。ヤマタノオロチ退治後に、素戔嗚尊の妻となる。

- 「八柱御子神」=素戔嗚尊の8柱の子どもたちの総称。

末社「大年社」

「大年社」は、この辺り一帯の農耕の神として祀られてきました。

御祭神

「大年神」=素戔嗚尊の子。豊かな実りをもたらす神。

「巷社神」=穀物・節分の神。

またの名を「祗園古宮」と言い、例祭日が節分の日であることから「節分の神」とも言われています。

末社「十社」

「十社」は、本殿の西側に鎮座する境内末社で、明治10年(1877年)に建立されました。

右から、多賀社・熊野社・白山社・愛宕社・金峰社・春日社・香取社・諏訪社・松尾社・阿蘇社が祀られており、例年10月12日に「十社祭」が行われています。

| 社名 | 御祭神 | 説明 |

|---|---|---|

| 多賀社 | 伊邪那岐命 | 素戔嗚尊の父神 |

| 熊野社 | 伊邪那美命 | 素戔嗚尊の母神 |

| 白山社 | 白山比咩命 | 水の神 |

| 愛宕社 | 伊邪那美命 | 素戔嗚尊の母神 |

| 火産霊命 | 火伏せの神 | |

| 金峰社 | 金山彦命 | 鉱物・金属の神 |

| 磐長比売命 | 延命長寿の神 | |

| 春日社 | 天児屋根命 | 中臣氏の祖神 |

| 武甕槌神 | 武の神 | |

| 斎主神 | 武の神 | |

| 比売神 | 天児屋根命の妃神 | |

| 香取社 | 経津主神 | 武の神 |

| 諏訪社 | 健御名方神 | 武の神 |

| 松尾社 | 大山咋命 | 素戔嗚尊の御子神 山の神 |

| 阿蘇社 | 健磐龍神 | 神武天皇の孫神 |

| 阿蘇都比咩命 | 健磐龍神の妃神 | |

| 速甕玉命 | 阿蘇氏の祖神 |

末社「大国主社」

「大国主社」は、古くから祗園さんの縁結びの神様として親しまれています。

御祭神

- 「大国主命」=素戔嗚尊の御子とも六代の孫とも伝えられる縁結びの神。

- 「事代主命」=大国主命の御子。

- 「少彦名命」=大国主命と共に国造りを行った医薬の神。

末社「北向蛭子社」

「北向蛭子社」は、通称「祗園のえべっさん」と称される、福の神であり、商売繁盛のご利益がある神社です。

御祭神

「事代主命」=大国主命の御子で、素戔嗚尊の孫神。七福神の恵比寿と同一視されている。

毎年1月9日には、七福神を乗せた大きな「えびす船」が巡行する正月祭事が行われます。

また1月9日・10日の二日間は、本殿・大国主社・北向恵比寿社を巡拝する「三社詣」も並行して行われています。

末社「太田社」

「太田社」は、夫婦神である猿田彦神と天鈿女命を祀っている神社です。

御祭神

- 「猿田彦神」=天孫降臨の際、天照大御神の使いとして先導の役割を果たした導きの神。

- 「天鈿女命」=天照大御神の天岩戸隠れの際、岩戸の前で神楽を舞った神で、芸能の神。

摂社「疫神社」

太田社の隣に「疫神社」が鎮座しています。

御祭神

「蘇民将来命」=疫病退散のご利益がある神。

毎年7月31日には、祇園祭の最後の神事である「疫神社夏越祭」が疫神社で行われています。

西楼門

四条通の東端に位置する「西楼門」は、応仁の乱により焼失しましたが、その後の明応6年(1497年)に再建された境内最古の建造物です。

絵馬堂

八坂神社の「絵馬堂」は、延享元年(1744年)に建造されたものとされています。

様々な大絵馬が掛けられ、京都市内では代表的な絵馬堂です。

末社「厳島社」

「厳島社」では、素戔嗚尊が持っていた剣から産まれた市杵島比売命を祀っています。

御祭神

「市杵島比売命」=素戔嗚尊が持っていた剣から産まれた宗像三女神の一柱。容姿端麗で舞を踊ることから、舞踊謡曲の神とされる。または海の神。

祖霊社

「祖霊社」では、八坂神社の役員や関係物故人の御霊を祀っています。

末社「五社」

昭和2年(1927年)に建立された「五社」では、右から八幡社・竈神社・風神社・天神社・水神社が祀られています。

| 社名 | 御祭神 | 説明 |

|---|---|---|

| 八幡社 | 応神天皇 | 武の神 |

| 竈神社 | 奥津日子神 | 竈の神 |

| 奥津日売神 | 竈の神 | |

| 風神社 | 天御柱命 | 風の神 |

| 国御柱命 | 風の神 | |

| 天神社 | 少彦名命 | 薬の神 |

| 水神社 | 高龗神 | 水の神 |

| 罔象女神 | 水の神 |

末社「刃物神社」

京都は、刀剣などの制作で数多の名工を輩出しており、刃物発祥の地として栄えました。

「刃物神社」は、そんな伝統を受け継ぎ守るため、昭和48年(1973年)に創建された神社です。

御祭神

「天目一箇神」=製鉄・鍛治の神。

末社「日吉社」

「日吉社」は、八坂神社の鬼門(北東)に祀られている神社です。

御祭神

- 「大山咋神」=山の神で、農耕の神。

- 「大物主神」=蛇神・雷神。農耕の神。

- 「大己貴神」=大国主命の別名。

末社「美御前社」

「美御前社」は、美容の神として信仰されており、パワースポットとしても人気を集めている神社です。

素戔嗚尊が持っていた剣から産まれた「宗像三女神」を祀っています。

御祭神

- 「市杵島比売神」=宗像三女神の一柱。容姿端麗で舞を踊ることから、舞踊謡曲の神とされる。または海の神。

- 「多岐理比売神」=宗像三女神の一柱。国の安寧を守護する海の神。

- 「多岐津比売神」=宗像三女神の一柱。国の安寧を守護する海の神。

美容水

美御前社前に湧き出ている御神水「美容水」は、数滴を肌につけ清めたら、美肌になれるとともに心も美しく磨かれるという、霊験あらたかな御神水です。

摂社「悪王子社」

「悪王子社」の"悪"とは、"悪い"という意味ではなく、"強力"という意味であり、素戔嗚尊の荒御魂を祀っている八坂神社の摂社です。

御祭神

「素戔嗚尊の荒御魂」=荒御魂とは、神の荒々しい側面のこと。⇔和御霊

末社「大神宮社」

「大神宮社」の社殿は、伊勢神宮の式年遷宮による撤去材を利用して、平成28年(2016年)に創建されたものになります。

伊勢神宮同様に、内宮と外宮があり、天照大御神と豊受大御神が祀られています。

祗園神水「力水」

大神宮社前の御神水は、本殿の下から湧き出ているそうです。

地元の方から「力水」と呼ばれており、気の力を得ることができる水として親しまれています。

末社「玉光稲荷社」

「玉光稲荷社」は、本殿南東に祀られている境内末社で、文化14年(1817年)に建立されました。

素戔嗚尊の御子である「宇迦之御魂神」を祀っています。

御祭神

「宇迦之御魂神」=稲荷神社の総本社・伏見稲荷大社の御祭神。穀物の守護神であり、商売繁昌の神。

末社「命婦稲荷社」

玉光稲荷社のすぐ近くに鎮座する「命婦稲荷社」は、玉光稲荷社の奥宮とされており、三狐神を祀っています。

御祭神

「三狐神」=農家で祀る田畑の守り神。

所要時間

八坂神社の所要時間は、約30分〜40分です。

本殿のみ参拝する場合は、10分もあれば可能です。

京都有数の観光地「清水寺」

八坂神社から車で約10分の距離に位置する「清水寺」は、法相宗系の寺院で、広隆寺・鞍馬寺とともに、平安京遷都以前からの歴史をもつ京都では数少ない寺院の一つです。

近年では、金閣寺や嵐山などと並ぶ、京都市内でも有数の観光地として知られており、国内はもちろん海外からも毎年多くの観光客が訪れています。

-

-

北法相宗の大本山【清水寺】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る

足利義政の美の結晶「銀閣寺」

八坂神社から車で約15分の距離に位置する「銀閣寺」は、室町幕府8代将軍・足利義政により造営された寺院です。

義政の美意識の全てを投影し、東山文化の特徴である簡素枯淡の美を映した一大山荘といわれています。

-

-

足利義政の美の結晶【銀閣寺】慈照寺の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る