京都府京都市左京区に鎮座する「貴船神社」は、全国に2,000社を数える水神の総本宮です。

社殿は、貴船山と鞍馬山の山峡に位置しており、社前には鴨川の上流に位置する貴船川が流れています。

また貴船神社の御祭神である「高龗神」は「闇龗神」とも呼ばれ、降雨・止雨を司る龍神であり、水の供給を司る「水源の神」といわれています。

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 所要時間

貴船神社へのアクセス

| 貴船神社へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒601-1112 京都府京都市左京区鞍馬貴船町180 |

| 電話番号 | 075-741-2016 |

| 営業時間 | 【本宮】 ・5月~11月 6:00~20:00 ・12月~4月 6:00~18:00 ・授与所 9:00~17:00 【結社・奥宮】 ・24時間 |

| 電車/バス | 【叡山電鉄】利用の場合 「出町柳駅」 | |運賃470円(約28分) | 「貴船口駅」下車 : :徒歩すぐ : [京都バス] 「貴船口駅前」バス停 | |運賃170円(約4分) | 「貴船」バス停下車 : :徒歩約7分(400m) : 「貴船神社」 【市営地下鉄(烏丸線)】利用の場合 「国際会館駅」 : :徒歩約2分(86m) : [京都バス] 「国際会館駅前」バス停 | |運賃280円(約20分) | 「貴船口」バス停下車 : :徒歩約4分(230m) : 「貴船口駅前」バス停 | |運賃170円(約4分) | 「貴船」バス停下車 : :徒歩約7分(400m) : 「貴船神社」 |

| 車 | 【名古屋方面】 「新名神高速道路」経由 →約2時間20分(140km) 「西宮線」経由 →約2時間30分(160km) 「国道421号と西宮線」経由 →約3時間(150km) 【大阪方面】 「第二京阪道路」経由 →約1時間30分(70km) 「名神高速道路/西宮線」経由 →約1時間30分(68km) 「名神高速道路/西宮線と鞍馬街道/府道38号」経由 →約1時間30分(70km) |

| 公式サイト | 貴布禰総本宮 貴船神社 |

貴船神社の駐車場

貴船神社周辺には、いくつかの駐車場が点在していますが、本記事では3ヶ所の駐車場をご紹介します。

貴船神社 本宮駐車場

こちらは「貴船神社 本宮駐車場」になります。

こちらの駐車場は、貴船神社の本宮から最も近い駐車場で、通常期は空車の場合が多いのでオススメできる駐車場になります。

しかし道中の道幅が狭く、繁忙期などは満車になることが多い点には注意が必要です。

| 貴船神社 本宮駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 9:00~17:00 |

| 駐車料金 | 800円(2時間以内) |

| 駐車台数 | 10台 |

| 休業日 | 年中無休 |

貴船神社 奥宮駐車場

こちらは「貴船神社 奥宮駐車場」になります。

貴船神社の奥宮から最も近い駐車場で、通常期は空車になっていることが多いのでオススメの駐車場です。

しかし本宮駐車場同様、道中の道幅が狭く、繁忙期などは満車になることが多い点には注意が必要です。

| 貴船神社 奥宮駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 800円(2時間以内) |

| 駐車台数 | 15台 |

| 休業日 | 年中無休 |

貴船パーキング

こちらは「貴船パーキング」になります。

貴船神社本宮まで徒歩約4分(270m)と比較的近い駐車場で、上記2ヶ所の駐車場と比べると道中の道幅が少し広くアクセスしやすい駐車場です。

| 貴船パーキング | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | [8:00~20:00] 60分/700円 [20:00~翌8:00] 60分/200円 夜間最大料金:1,500円 |

| 駐車台数 | 15台 |

| 休業日 | 年中無休 |

貴船神社の御朱印

貴船神社では、2種類の御朱印を拝受しましたので、1体ずつご紹介します。

| 拝受方法 | 貴船神社 | 奥宮 |

|---|---|---|

| 受付場所 | 授与所 | 授与所 |

| 受付時間 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |

| 初穂料 | 300円 | 300円 |

| 拝受形式 | 直書き | 書置き |

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

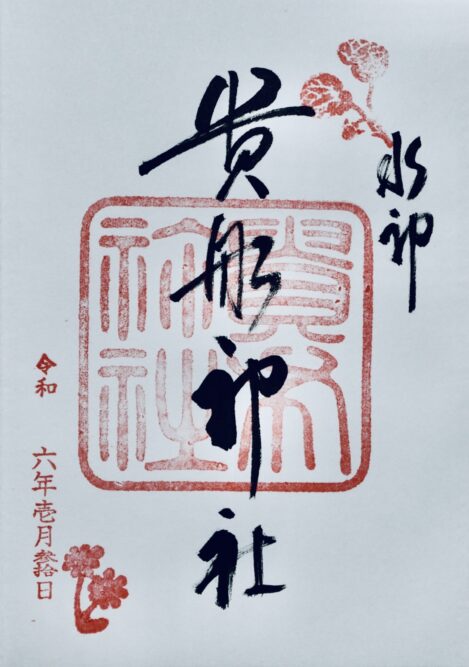

貴船神社 御朱印

こちらは「貴船神社 御朱印」になります。

右上には貴船神社の御神紋である「双葉葵」、左下には「貴船菊」の朱印が押されています。

奥宮 御朱印

こちらは「奥宮 御朱印」になります。

奥宮 御朱印は書置きのみの対応となっています。

\御朱印を差し込むだけなので超簡単!/

貴船神社の御朱印帳

こちらは貴船神社のオリジナル御朱印帳になります。

| 貴船神社の御朱印帳 | |

|---|---|

| 受付場所 | 授与所 |

| 受付時間 | 9:00~17:00 |

| 初穂料 | 各2,000円(御朱印代別) |

貴船神社の基本情報

| 貴船神社の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 貴船神社 |

| 御祭神 | 本宮:高龗神 結社:磐長姫命 奥宮:高龗神(闇龗神とも伝わる) |

| 御神紋 | 双葉葵・左三つ巴 |

| 創建 | 不詳 |

| 建築様式 | 三間社流造檜皮葺 |

| 参拝作法 | 二礼二拍手一礼 |

| 主な祭事 | 貴船祭・貴船の水まつり 他 |

| ご利益 | 運気隆昌・縁結び・諸願成就 他 |

三宮の参拝順序

貴船神社は三宮に分かれており、「本宮→奥宮→結宮」の順に参拝するのが正しいとされています。

地理的には、本宮→結社→奥宮の順に並んでいるので、本宮を参拝したら結社を一度通り過ぎて、奥宮を先に参拝し最後に結社を参拝するといった流れになります。

「本宮→奥宮→結社」

本宮の見どころ

二の鳥居と社号標

二の鳥居をくぐり境内に入っていきます。

参道石段と灯篭

二の鳥居をくぐった先にある「参道石段と灯篭」は、貴船神社で最も有名な撮影スポットになっています。

日没になると灯篭に明かりが灯され幻想的な光景を楽しめます。

神門

石段を上った先にある「神門」です。

神門をくぐり、境内に入っていきます。

御神木「桂」

神門をくぐってすぐ左手にある御神木「桂」は、樹齢400年、樹高30mで、根本からいくつもの枝が天に向かって伸び、上の方で八方に広がっています。

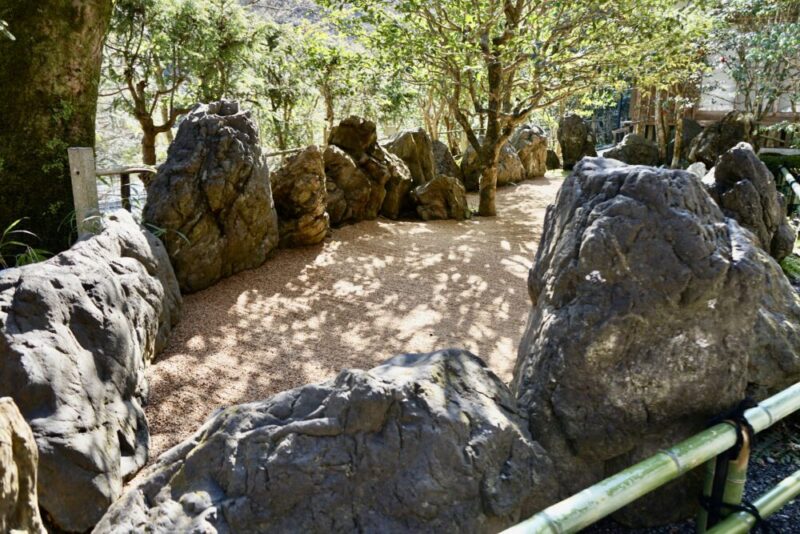

石庭

御神木「桂」の奥にある「石庭」は、昭和の作庭家・重森三玲が昭和40年に、古代の人々が神祭りをおこなった神聖な祭場「天津磐境」をイメージして造った石庭です。

この庭は、すべて貴船石で石組みされているのが特徴で、庭全体が舟の形になっています。

また貴船石とは、緑色や紫色をした水成岩で、庭石や盆栽石の名石として重宝されています。

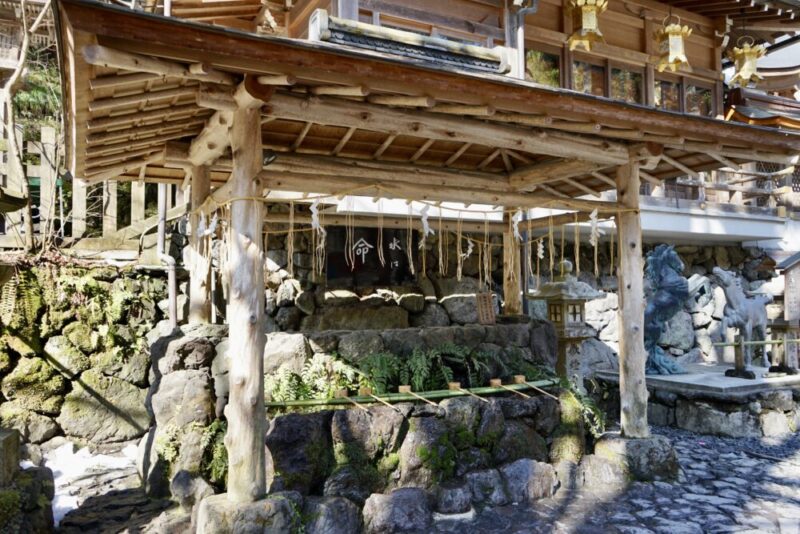

手水舎

神門をくぐった左手に「手水舎」があります。

こちらで心身を清めて拝殿に向かいます。

本宮の拝殿

高龗神を祀る本宮は、かつては現在の奥宮に鎮座していましたが、天喜3年(1055年)に現在地に移転されました。

また平安時代末期には、京都市北区に鎮座する「上賀茂神社」の摂社でしたが、明治時代以降に独立しました。

上賀茂神社については下掲の記事をご覧ください。

上賀茂神社のアクセス・御朱印・境内の見どころなどをご紹介しています。

-

-

京都最古の歴史を有する【上賀茂神社】(賀茂別雷神社)の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る

権殿

拝殿の奥にある「権殿」は、本殿の改築・修理の際に、御神体を一時的に安置する仮の社殿です。

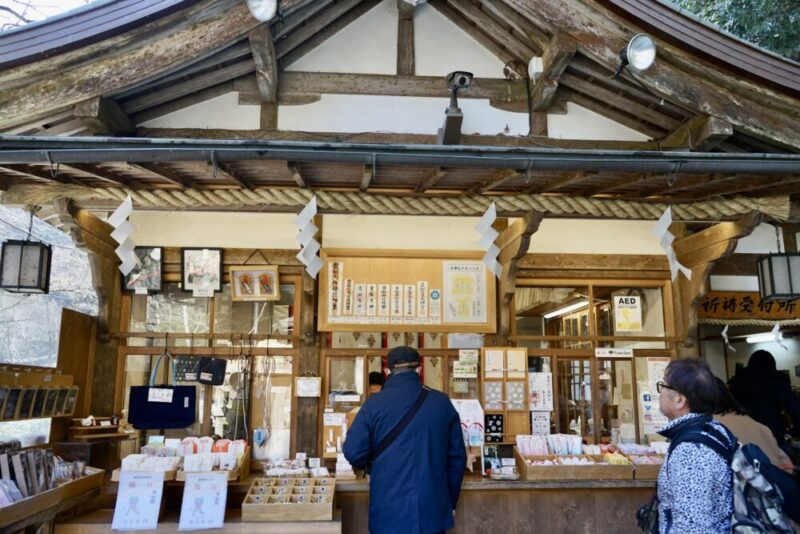

授与所

拝殿の向かいにある「授与所」で、お守りや御朱印の授与を行っています。

御神水

授与所に隣に、貴船山からの「御神水」が湧き出ています。

夏は冷水、冬は温水が湧き出る御神水は枯れたことがなく、自由に飲むことも汲むことも可能です。

水占みくじ

水占みくじは、水を司る神様を祀る貴船神社ならではのおみくじです。

授与所の隣にある「水占斎庭」に水占みくじを浮かべることによって、白紙のおみくじに文字が浮かび上がってきますよ。

龍船閣(休憩所)

手水舎の向かいにある高台からせり出した「龍船閣」は休憩所になっており、中から貴船の景観を楽しむことができます。

絵馬発祥の社(えまのふるさと)

古来より歴代の天皇は、日照りには黒馬、雨が続くと白馬または赤馬を献上して祈祷するのが慣例になっていました。

しかしある時から、生馬に変えて「板立馬」を奉納したと伝えられています。

この「板立馬」が現在の絵馬の原型になったと言われています。

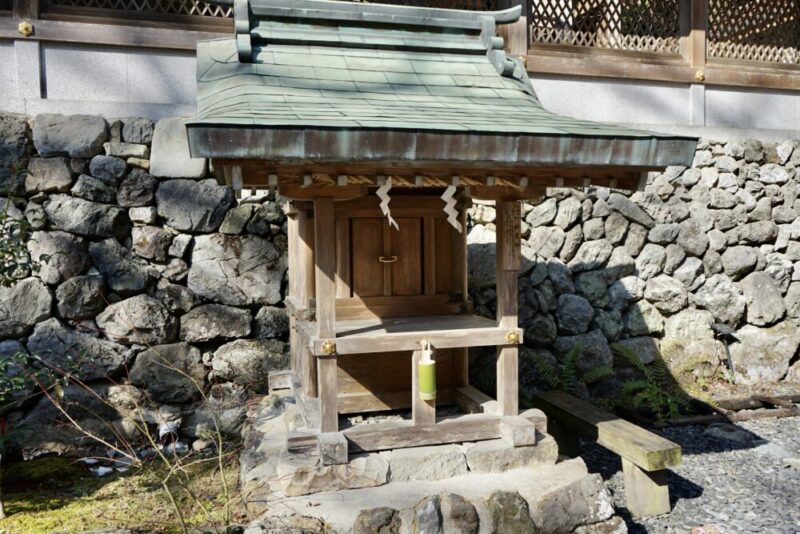

末社「祖霊社」

板立馬の像の右隣に「祖霊社」が鎮座しています。

神門

こちらの神門をくぐり、一度公道に出て進むと「奥宮」が見えてきます。

本宮から奥宮までは、徒歩約15分、800mの道のりです。

末社「牛一社」

神門の左手にある脇道の先に「牛一社」が鎮座しています。

牛一社の御祭神は、古伝には「牛鬼」とも書かれています。

この牛鬼とは妖怪の方ではなく、貴船明神が丑の年・丑の月・丑の日・丑の刻に降臨された際に、お供した神様のことを指します。

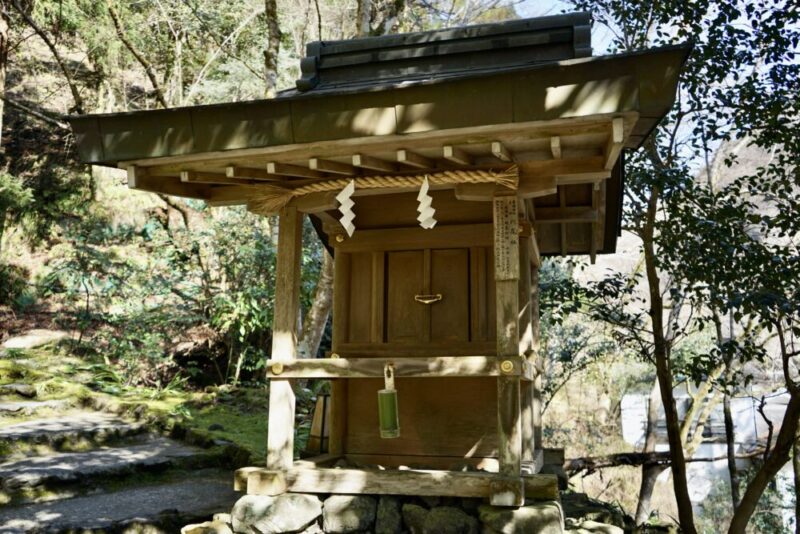

末社「川尾社」

牛一社の奥に「川尾社」が鎮座しています。

鈴鹿谷の下に鎮座していることから「川尾社」と言われている神社です。

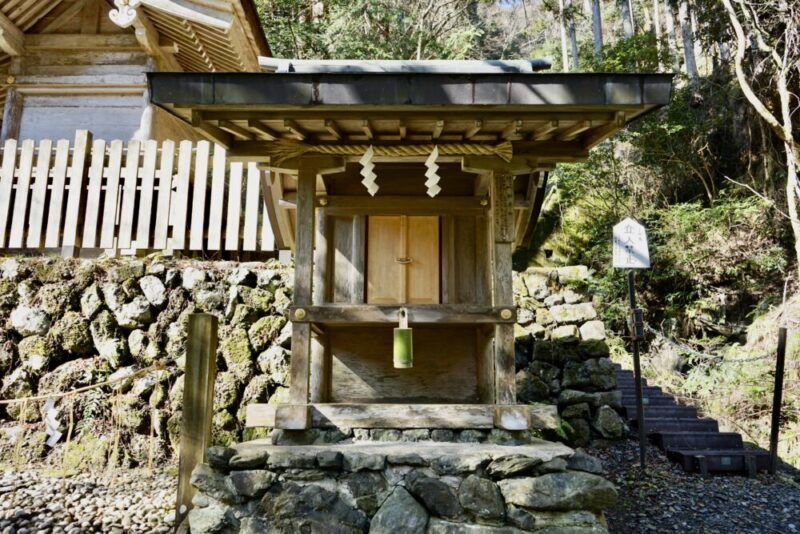

末社「鈴鹿社」

川尾社の奥には「鈴鹿社」が鎮座しています。

かつては本社裏手の鈴鹿谷の上に鎮座しており、古来より伊勢の大神を祀るといわれている神社です。

奥宮の見どころ

本宮の参拝を終えたら、道中にある結社を通り過ぎて、最奥に鎮座する「奥宮」へ向かいます。

「本宮→奥宮→結社」

御神木「相生の杉」

本宮から奥宮へ向かう道中に御神木「相生の杉」が立っています。

相生の杉は、同じ根から生えた2本の巨大な杉で、樹齢は約1,000年にもなります。

あいおいは「相老」に通じ、夫婦共に長生きという意味を表しています。

末社「林田社」と「私市社」

御神木「相生の杉」の奥に、「林田社」と「私市社」が鎮座しています。

林田社・私市社を併せ称して「二ッ社」といい、貴船明神の荒御魂を祀っています。

奥宮の鳥居

本宮から15分ほど歩くと、奥宮の鳥居が見えてきます。

奥宮の鳥居をくぐり境内に入っていきます。

「思ひ川」と「思ひ川橋」

奥宮参道の入り口に架かる橋を「思ひ川橋」といい、その下を流れる川を「思ひ川」といいます。

思ひ川には、平安時代中期の女流歌人・和泉式部のこんなエピソードが残されています。

和泉式部と思ひ川

夫との仲を取り戻そうと思い悩んでいた和泉式部は、貴船詣を思い立ちました。当時は奥宮が本社で、参拝者はこの谷川で手を洗い、口をすすぎ、身を清めてから参拝しました。

和泉式部も禊の川(物忌の川)だった「思ひ川」で身を清めて恋の成就を祈りました。

禊の川だった「おものいみ川」が、和泉式部の恋の話と重なり、いつの頃からか「思ひ川」と呼ばれるようになりました。

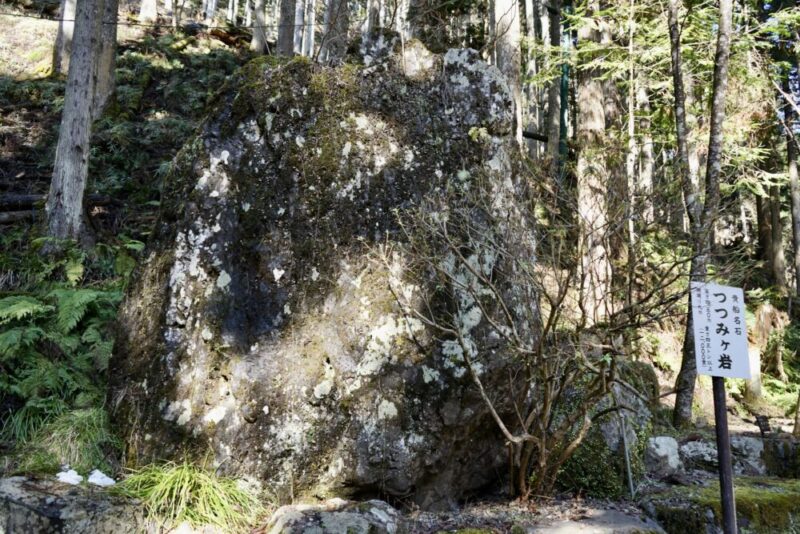

貴船名石「つつみヶ岩」

思ひ川から参道を進むと左手に「つつみヶ岩」があります。

つつみヶ岩は、貴船名石特有の紫色で、古代の火山灰が積み重なった模様を表しています。

重さ約43t、高さ4.5m、周囲9mの巨石です。

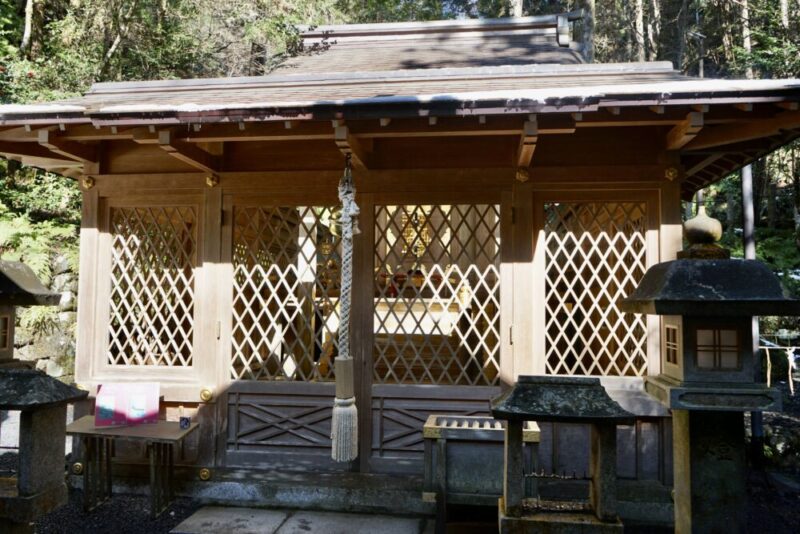

奥宮の神門

参道をさらに進むと、奥宮の「神門」が見えてきます。

御神木「連理の杉」

神門をくぐって左手に御神木「連理の杉」が立っています。

連理とは、別々の木が重なって一つになるという意味で、夫婦の仲睦まじい様子をいいます。

この御神木は、杉と楓が和合したもので非常に珍しいものです。

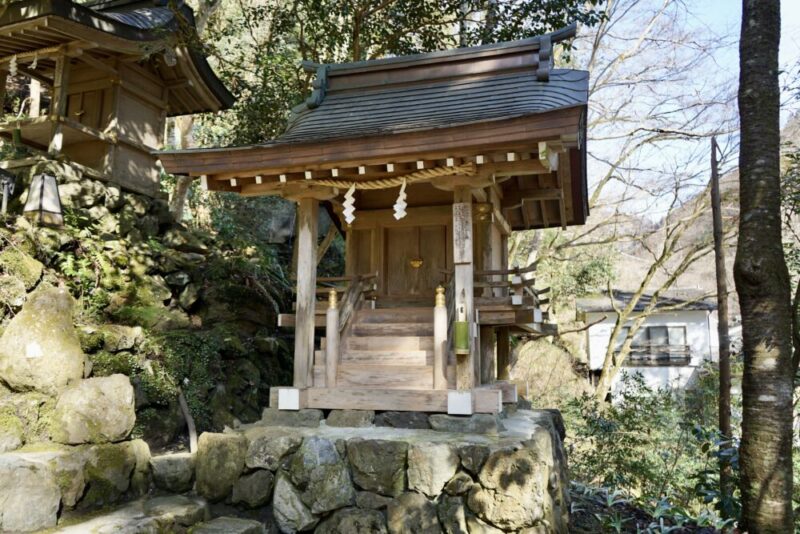

末社「日吉社」

連理の杉の近くに、「日吉社」が鎮座しています。

奥宮の拝殿・本殿

境内の奥に奥宮の「拝殿」、その奥に「本殿」が鎮座しています。

奥宮は、貴船神社が当初創建された場所で、御祭神も本宮同様「高龗神」を祀っています。

貴船神社の起源は、反正天皇の時代(5世紀初頭)に、玉依姫命(神武天皇の母)が黄船に乗って現在の大阪から淀川、鴨川、貴船川をさかのぼってこの地に上陸し、そこに祠を営んで水神を祀ったのが起こりであると伝えられています。

また、奥宮の本殿下には巨大な龍穴があり、文久年間(1861年~1863年)の本殿修理の際、大工が誤ってノミを落としたところ、突風が起きてノミを空中へ吹き上げたという伝説が残されています。

権地

拝殿の隣にある「権地」とは、社殿を建て替えたり、大規模修理をする際に使用する場所です。

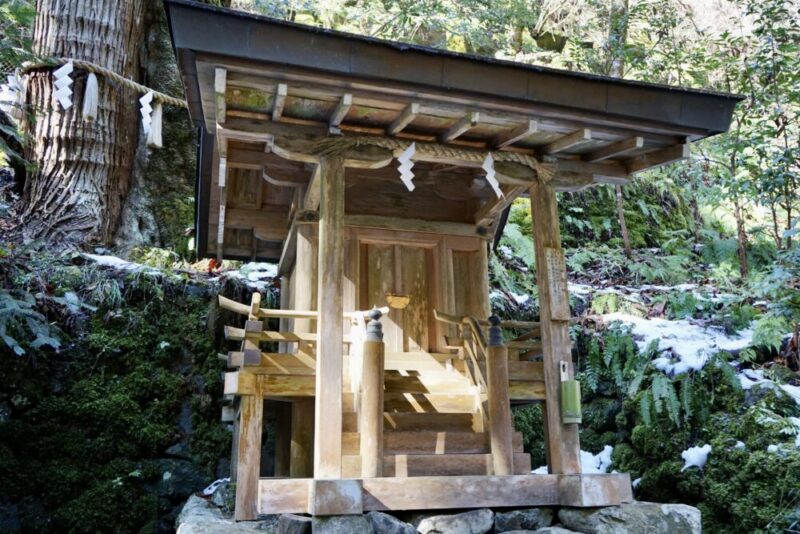

末社「鈴市社」

拝殿の近くには「鈴市社」が鎮座しています。

末社「吸葛社」

鈴市社の向かいに「吸葛社」が鎮座しています。

船形石

吸葛社の隣に「船形石」があります。

船形石に積み囲まれた小石を持ち帰ると、航海安全のご利益があるとされています。

結社の見どころ

奥宮の参拝を終えたら、もと来た道を戻り「結社」へ向かいます。

「本宮→奥宮→結社」

結社へと続く石段

奥宮からもと来た道を戻ると、右手に見えてくる石段を上ります。

結社の鳥居

石段を上ると「結社の鳥居」が見えてきます。

結社の本殿

鳥居をくぐり進むと結社の「本殿」が鎮座しています。

神話によると、初代・神武天皇の曽祖父にあたる瓊瓊杵尊が、木花咲耶姫命と夫婦になる際に、義父の大山祇命が姉の磐長姫命も共に勧めましたが、瓊瓊杵尊が断ったため、磐長姫命は恥じて

「吾ここに留まりて人々に良縁を授けよう」

と言われ、鎮座したと伝えられています。

古くから縁結びの神、「恋を叶える神」とされており、和泉式部が切ない心情を歌に託して祈願したという逸話も残されています。

天乃磐船

本殿の隣には「天乃磐船」があります。

天乃磐船は、貴船の山奥から出土し奉納された、重さ6トンの自然石です。

また、神様の乗り物として神聖視されています。

縁結びのパワースポット

御祭神の磐長姫命が「縁結びの神様」ということもあり、貴船神社はとても強力な縁結びのパワースポットとして知られています。

和泉式部 歌碑

結社境内には、平安時代の女流歌人・和泉式部の歌碑が残されています。

和泉式部は前述の通り、夫との仲がうまくいかなくなり、貴船神社にお参りし、貴船川に飛ぶ蛍を見て、切ない心情を歌に託して祈願しました。

すると、社殿の中から慰めの返歌が聞こえてきて、ほどなく願いが叶えられ、もとのように夫婦円満になったと伝えられています。

歌

ものおもへば沢の蛍もわが身より

あくがれいづる魂かとぞみる

訳

あれこれと思い悩んでここまで来ると、蛍が貴船川一面に飛んでいる。

その儚い光は、まるで自分の魂が体から抜け出て飛んでいるようだ。

返歌

おく山にたぎりて落つる滝つ瀬の

玉ちるばかりものな思ひそ

返歌訳

しぶきをあげて飛び散る奥山の滝の水玉のように、そんなに深く考えなさるなよ。

御神木「桂」

結社境内にある御神木「桂」は、樹齢約400年、運気発祥(開運)の信仰が篤い巨木です。

いくつもの枝が天に向かって伸び、上の方で八方に広がる様子は、まるで龍が大地から勢いよく立ち昇っているかのようです。

境内の休憩所

結社境内には腰をかけて休憩できる場が設けられています。

鞍馬寺西門

貴船神社本宮二の鳥居から公道を下り、徒歩約2分(120m)のところに、「鞍馬寺西門」があります。

鞍馬寺西門から鞍馬寺「奥の院魔王殿」〜鞍馬寺「本殿金堂」と参拝することができます。

京都屈指のパワースポット「鞍馬寺」

「鞍馬寺」は、鞍馬弘教の総本山の寺院です。

鞍馬寺を擁する鞍馬山には650万年前、金星から神が降り立ったという伝説が残されており、神秘的な宇宙の力を宿す、京都屈指のパワースポットとして有名です。

鞍馬寺についてもっと詳しく知りたい方は、下掲の記事もあわせて読んで頂けたら幸いです。

鞍馬寺のアクセス・駐車場・御朱印・境内の見どころ・所要時間などについて詳しくご紹介しています。

-

-

京都屈指のパワースポット!【鞍馬寺】の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る

鞍馬寺境内に鎮座する「由岐神社」の記事はこちら↓

-

-

鞍馬寺の鎮守社【由岐神社】の御朱印・アクセス・境内の見どころについて

続きを見る

所要時間

貴船神社の所要時間は、

- 本宮:約20分

- 本宮〜奥宮:徒歩約15分

- 奥宮:約10分

- 奥宮〜結社:徒歩約5分

- 結社:約5分

合わせて約1時間弱はかかると思います。

わらべ地蔵で有名な「三千院」

貴船神社から車で約20分の距離に位置する「三千院」は、三千院門跡とも称される天台宗の寺院です。

京都市外の北東に位置する大原の里にあり、青蓮院・妙法院とともに、天台宗山門派の三門跡寺院の一つに数えられています。

-

-

天台宗 三門跡寺院の一つ【三千院】の御朱印・境内の見どころについて

続きを見る

開祖・足利義満が築いた「金閣寺」

貴船神社から車で約30分の距離に位置する「金閣寺」は、室町幕府3代将軍・足利義満により開かれた寺院です。

近年では、銀閣寺や清水寺などと並び、京都市内でも有数の観光地として知られており、国内はもちろん海外からも毎年多くの観光客が訪れています。

-

-

開祖・足利義満が築いた【金閣寺】鹿苑寺の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る