奈良県吉野郡十津川村に鎮座する「玉置神社」は、修験道の行場として古来より「熊野三山の奥の院」として信仰を集めてきました。

また、玉置神社は標高1,076mの玉置山の山頂近くに鎮座しており、神武東征の際に八咫烏の案内で熊野から大和の地を目指す途中、この地で十種神宝を奉じ身の安全を祈願されたことに始まったとされる神聖な神社であることから、「神様に呼ばれた人しか辿り着けない神社」だと言われています。

本記事で分かること

- アクセス

- 駐車場

- 御朱印

- 基本情報

- 境内の見どころ

- 正しい参拝順序

- 所要時間

- 関連記事

玉置神社へのアクセス

| 玉置神社へのアクセス | |

|---|---|

| 所在地 | 〒647-1582 奈良県吉野郡十津川村玉置川1 |

| 電話番号 | 0746-64-0500 |

| 営業時間 | 境内:自由 社務所:8時~16時 |

| 電車・バス | 【奈良方面】 奈良交通「八木新宮バス」 「八木駅」から「十津川温泉」下車 →運賃3,450円(4時間24分) または、 「五條駅」から「十津川温泉」下車 →運賃2,700円(3時間08分) 【和歌山方面】 奈良交通「八木新宮バス」 「新宮駅」から「十津川温泉」下車 →運賃2,100円(2時間15分) |

| タクシー | 【平日の場合】 「十津川温泉」バス停からはタクシー利用 【三光タクシー】片道約4,000円 【土日祝の場合】 「十津川温泉」バス停から「世界遺産予約バス」利用 →運賃:片道810円 往復1,620円 ※完全予約制 |

| 車 | 【名古屋方面】 東名阪自動車道→亀山IC→名阪国道・西名阪自動車道・郡山IC→五條経由→R168 (亀山ICから約5時間) 【三重方面】 紀勢自動車道・尾鷲北IC→R42→熊野尾鷲道・尾鷲南→熊野大泊IC→ R42→新宮市→R168(若しくは、R42→R311→R169) (熊野大泊ICから約2時間) 【大阪方面】 阪和自動車道・美原JCT→南阪奈道路・葛城IC→大和高田バイパス・新堂ランプ→京奈和自動車道・五條IC→R370→R168 (美原JCTから約3時間) 【和歌山方面】 阪和自動車道・南紀田辺IC→R42→R311→R168 (南紀田辺ICから約2時間30分) |

| 公式サイト | 玉置神社 |

玉置神社の駐車場情報

玉置神社 駐車場

こちらは、「玉置神社 駐車場」になります。

とても広く停めやすい駐車場になっております。奥に見える建物はお手洗いになっています。

| 玉置神社 駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 無料 |

| 駐車台数 | 普通車:61台 二輪車:9台 身体障者:2台 |

| 休業日 | 年中無休 |

玉置神社 第二駐車場

こちらは、「玉置神社 第二駐車場」になります。

繁盛期などで玉置神社 駐車場が満車になった場合は、こちらの駐車場を利用することになります。

| 玉置神社 第二駐車場 | |

|---|---|

| 駐車時間 | 24時間 |

| 駐車料金 | 無料 |

| 駐車台数 | 約30台 |

| 休業日 | 年中無休 |

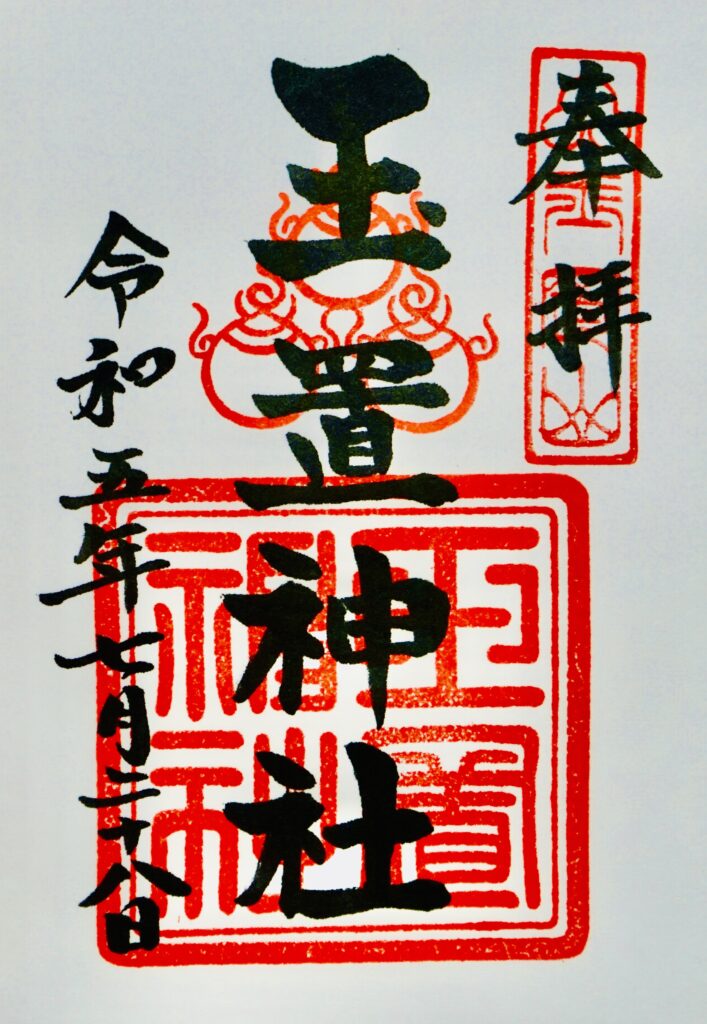

玉置神社の御朱印

こちらは、玉置神社の御朱印になります。

| 御朱印の拝受方法 | |

|---|---|

| 受付場所 | 授与所 |

| 初穂料 | 300円 |

| 拝受形式 | 直書き |

| 受付時間 | 8時~16時 |

玉置神社の御朱印帳

こちらは、玉置神社のオリジナル御朱印帳になります。

| 御朱印帳の拝受方法 | |

|---|---|

| 受付場所 | 授与所 |

| 初穂料 | 1,700円 |

| 受付時間 | 8時~16時 |

受付場所

本殿の近くにある授与所で、御朱印の授与が行われています。

\御朱印帳を汚さず・傷つけず大切に保管!/

\御朱印帳を持ち歩く時の必需品!/

玉置神社の基本情報

| 玉置神社の基本情報 | |

|---|---|

| 正式名称 | 玉置神社 |

| 御祭神 | 国常立尊 伊弉諾尊 伊弉冊尊 天照大御神 神日本磐余彦尊 |

| 創建 | 崇神天皇61年(紀元前37年) |

| 建築様式 | 入母屋造 |

| 参拝作法 | 二礼二拍手一礼 |

| 主な祭事 | 玉置神社宵宮祭・玉置神社例祭 |

| ご利益 | 商売繁盛・開運厄除・病気平癒 金運上昇・悪霊退散・縁結び 他 |

境内の見どころ

玉置神社案内図

鳥居と社号標

こちらは、一の鳥居と社号標になります。

一の鳥居から本殿までは、20分程度歩くことになります。

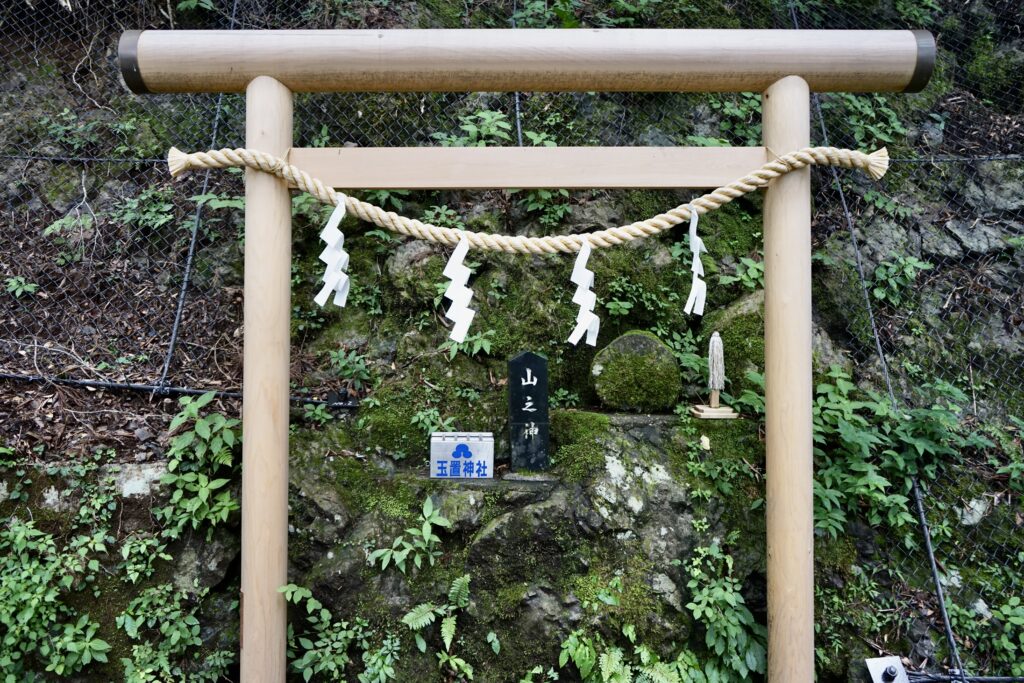

末社「山之神」

参道を進むと、左手に玉置神社末社「山之神」が鎮座しています。

こちらで安全祈願をしてから先に進みます。

分かれ道

参道を進むと分かれ道がありますが、右側の鳥居をくぐり階段を下っていくルートを進みます。

杉の巨樹群①「大杉」

参道の途中に、杉の巨樹群のひとつ「大杉」があります。

目通り周囲11m、高さ約50mもあり、境内では一番大きな杉になります。

杉の巨樹群

玉置神社境内は、永らく聖域として伐採が禁止されていたため、温暖多雨の気候と土壌に恵まれ、樹齢3,000年と言われる神代杉や、常立杉、大杉などの巨樹を含む杉の巨樹林が成立しました。これらは奈良県の天然記念物に指定されています。

手水舎

さらに進むと、手水舎があります。

正しい参拝順序

公式には載っていませんが、玉置神社には実は正しい参拝順序というものがあります。

正しい参拝順序

玉石社→→三柱神社→→玉置神社本殿

まず、手水舎から石段を登ったら本殿が見えてきますが一旦スルーして、本殿を右折した先を進みます。

三柱神社へ続く道

看板通りに左へ進んでいきます。

ちなみに右側にはトイレが設置されています。

三柱神社を通り過ぎて

三柱神社に到着しますが、こちらの神社も一旦スルーし、三柱神社境内を通り先を進みます。

出雲大社玉置協会

三柱神社を通り過ぎ先を進むと、左手に「出雲大社玉置協会」があります。

出雲大社玉置協会は、明治20年(1887年)に造営された出雲大社教の教会になります。

神殿には出雲大社の御分霊をお祀りしており、合殿には十津川郷中の祖霊が合祀されています。

真名井社

さらに進むと左手に「真名井社」が鎮座しています。

真名井社は、玉置神社の水の神様(真王水神)として紀元前37年に創建され祀られたと伝えられています。

言い伝え

湧き水がほとんど出なくなったおり、湧き水が元のように出ることを祈願して真名井社を奉納すると、不思議なことに水が湧き出したと言われています。

玉石社・山頂へ続く山道

真名井社から目と鼻の先に、玉石社そして山頂へと続く山道が見えます。

こちらの山道を登り、玉石社へと向かいます。

末社「玉石社」

正しい参拝順序

玉石社→→三柱神社→→玉置神社本殿

石段を登っていくと、玉置神社末社「玉石社」が見えてきます。

平安時代、吉野から熊野に至る修験道を開いた役行者が、後世のために財宝を埋納し福徳を祈念したと伝えられています。

霊石三ツ石神祠

玉石社の奥に「霊石三ツ石神祠」が鎮座しています。

玉置山頂

玉石社・霊石三ツ石神祠からさらに登ると、1,076m地点の玉置山の山頂に到着します。

摂社「三柱神社」

正しい参拝順序

玉石社→→三柱神社→→玉置神社本殿

下山して、先ほど通り過ぎた玉置神社摂社「三柱神社」を参拝します。

三柱神社は、稲荷社とも呼ばれ、玉置山の地主明神でもあります。

厄除け・開運・狂気・ノイローゼ・息災延命・海上安全・その他諸願成就のご利益があるとされています。

玉置神社「本殿」

正しい参拝順序

玉石社→→三柱神社→→玉置神社本殿

もと来た道を戻り、玉置神社の本殿を参拝します。

玉置神社は、崇神天皇の時代に王城火防鎮護と悪神退散のため創建されたと伝えられています。

授与所

本殿の近くに授与所があります。

末社「若宮社」

本殿を左折した先に、玉置神社末社「若宮社」が鎮座しています。

末社「神武社」

若宮社の左隣に、玉置神社末社「神武社」が鎮座しています。

御神輿殿

神武社の左隣に「御神輿殿」があります。

玉置神社例大祭で使用する神輿が納められています。

末社「大日堂社」

御神輿殿の左隣に、玉置神社末社「大日堂社」が鎮座しています。

仏堂と社殿を折衷した堂社形式で建造されており、外部は入母屋造りの神社建築、内部には六角堂が配置されてます。

杉の巨樹群②「夫婦杉」

若宮社・神武社の裏手にある門をくぐります。

門をくぐると、杉の巨樹群のひとつ「夫婦杉」があります。

夫婦杉と呼ばれる大樹は、吉寿の象徴であり、縁結びのご利益があるとされています。

杉の巨樹群③「神代杉」

夫婦杉の奥に「神代杉」があります。

幹周:約8.5m、樹高:約20mあり、樹齢は約3,000年とも言われています。

杉の巨樹群④「磐余杉」

三柱神社の鳥居前まで戻り、分かれ道になっている駐車場へ出る道をすすむと、「磐余杉」があります。

幹周:約7m、樹高:約30mの大樹です。

杉の巨樹群⑤「常立杉」

磐余杉からさらに進むと、左奥に「常立杉」があります。

幹周:約8.6m、樹高:約25mありますが、幹の大部分が折れてしまっています。

末社「白山社」

さらに進むと、玉置神社末社「白山社」が鎮座しています。

玉置神社の所要時間

玉置神社の参拝所要時間は、約1時間30分〜2時間です。

玉置山頂まで行くとトータル約2時間はかかります。玉置山頂を省いても、余裕をもって約1時間30分はみておいた方は良いと思います。

関連記事

最後に、熊野三山に関連した記事を載せておきます。

合わせて読んで頂けたら幸いです。

-

-

【永久保存版】よみがえりの聖地・熊野三山の正しい参拝順序について徹底解説!

続きを見る

-

-

よみがえりの聖地【熊野三山】の三社で拝受できる御朱印を徹底解説!

続きを見る

-

-

よみがえりの聖地 熊野三山【熊野本宮大社】の御朱印・駐車場情報・境内の見どころについて

続きを見る

-

-

熊野三山【熊野速玉大社】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る

-

-

熊野三山【熊野那智大社】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る

-

-

三重塔がそびえる【那智山青岸渡寺】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る

-

-

日本一の滝【那智の滝】をお祀りする熊野那智大社別宮・飛瀧神社について

続きを見る

-

-

熊野信仰の重要拠点【阿須賀神社】の御朱印・駐車場情報・境内の見どころについて

続きを見る

-

-

ゴトビキ岩からの絶景!【神倉神社】の御朱印・駐車場・境内の見どころについて

続きを見る